Отличие речи от языка

Отличие речи от языка выражается в том, что речь представляет собой индивидуально-психический феномен, в то время язык как система – явление общественное. Речь – динамична, подвижна, ситуативно обусловлена. Язык – уравновешенная система внутренних отношений. Он постоянен и устойчив, инвариантен в основных своих закономерностях. Элементы языка организуются в систему по формально-семантическому принципу, функционируют в речи на коммуникативно-смысловой основе. В речи общие языковые закономерности проявляются всегда конкретно, ситуативно и контекстно обусловленно. Знания о системе языка, которые сформулированы в виде правил, могут усваиваться теоретически, в то время как для овладения речью нужна соответствующая практика, в результате которой создаются речевые навыки и умения.

Исходной единицей языка является слово, а исходной единицей речи – предложение или фраза. Для теоретических целей изучаемого языка важно полное знание его системы. Для практических целей в средней школе необходимо владение таким объемом языкового материала, который достаточен для ограниченных коммуникативных целей и реален для овладения им в данных условиях.

Речь - это использование средств языка в общении. Исходным моментом речевых действий является речевая ситуация, когда у человека возникает потребность или необходимость совершить то или иное речевое действие. При этом речевое общение происходит в каких-либо конкретных условиях: в том или ином месте, с теми или иными участниками коммуникативного акта. В каждой речевой ситуации реализуется та или иная функция языка для того, чтобы была достигнута цель, ради которой совершается коммуникативный акт. Итак, речь можно охарактеризовать следующим образом: это явление конкретное, частное, случайное, индивидуальное, несистемное, переменное.

Язык - это специфическая знаковая система, которую человек использует для общения с другими людьми. Благодаря языку человек имеет универсальное средство накопления и передачи информации, а без этого не было бы возможно развитие человеческого общества. Система фонетических, лексических, грамматических средств, являющихся орудием выражения мыслей, чувств, волеизъявлений, служащая важнейшим средством общения людей.

Разные ученые выделяют разное количество функций языка, поскольку язык имеет множество назначений в человеческом обществе. Функции языка неравнозначны. Однако главная функция отражается уже в определении языка. Язык – основное средство общения (или коммуникации). В речевой деятельности человека функции языка сочетаются в разных комбинациях. В каждом конкретном речевом сообщении может преобладать одна функция из нескольких.

Функции языка представлены следующей совокупностью: коммуникативная (обеспечения взаимопонимания людей) - функция быть основанием мысли; экспрессивная (выражать отношение к высказываемому). Доминирующее положение коммуникативной функции определяется частотностью реализации языка именно с целью коммуникации, которая и обусловливает основные его свойства.

Наличие тройственной функции языка : экспрессии, апелляции, репрезентации. В более ранней терминологии: изъявление, побуждение, репрезентация. Представляют собственно различные назначения речевых высказываний: репрезентативная - сообщение, экспрессивная - выражение эмоций, апеллятивная - побуждение к действию. Эти функции уже не только иерархически соотнесены (доминирующая роль у репрезентативной функции), но и допускается наличие языковой реализации с полным преобладанием одной из них.

Шесть функций определяются как ориентации, установки на шесть элементов ситуации. Первые три: референтивная (коммуникативная) - ориентация на контекст (референт), экспрессивная (эмотивная) - ориентация на адресанта (выражение отношения говорящего к тому, о чем он говорит), конативная (апеллятивная) - ориентация на адресата. Есть также добавочные, выводимые из приведенной триады (и сообразно модели речевой ситуации): фатическая (направленность на контакт), метаязыковая (направленность на код, язык), поэтическая (направленность на сообщение). Словесная структура сообщения зависит прежде всего от преобладающей функции.

Функции языка и речи:

1) по отношению к человечеству в целом (коммуникативная функция как единство общения и обобщения );

2) по отношению к исторически конкретным обществам, коллективам общающихся (функции как сферы использования языка и речи: функции обслуживания бытового общения; общения в сфере начального, среднего, высшего образования, общения в деловой сфере, в сфере науки, в сфере производства, в сфере общественно-политической и государственной деятельности, в сфере массовой коммуникации, в области религии, в области межнационального, регионального и международного общения);

3) по отношению к компонентам ситуации текущего общения: репрезентативная , экспрессивная (эмотивная ), контактоустанавливающая (фатическая ), функция воздействия , металингвистическая и поэтическая , или эстетическая ;

4) по отношению к целям и результатам высказываний в конкретных речевых действиях, или актах общения (сообщение, выражение внутреннего состояния, запрос информации, директивная функция; конкретизация данных функций в теории речевых актов).

Наиболее фундаментальными являются коммуникативная функция и функция способа выражения мысли (когнитивная и познавательная функции ). В коммуникативной функции различают: 1) функцию общения– как основную Ф. я., одну из сторон коммуникативной функции, заключающуюся во взаимном обмене высказываниями членов языкового коллектива; 2) функцию сообщения – как одну из сторон коммуникативной функции, заключающуюся в передаче некоторого логического содержания; 3) функцию воздействия, реализацией которой являются: а) волюнтативная функция – выражение волеизъявления говорящего; б) экспрессивная функция–сообщение высказыванию выразительности; в) эмотивная функция – выражение чувств, эмоций.

3. Понятие «культура речи». Основные признаки культурной речи

Культура речи - владение нормами устного и письменного литературного языка (правила произношения, словоупотребления, грамматики и стилистики). Используется в современной науке в двух основных значениях: 1) социально- исторически обусловленная современная речевая культура общества; 2) совокупность требований, предъявляемых к качеству устной и письменной речи носителей литературного языка с точки зрения общественно осознаваемого лингвистического идеала, вкуса определенной эпохи. В овладении культурой речи обычно выделяют два этапа . Первый связывают с освоением учащимися литературно-языковых норм. Владение ими обеспечивает правильность речи, составляющую основу индивидуальной К. р. Второй этап предполагает творческое применение норм в разных ситуациях общения, в том числе и речевое мастерство, умение выбирать наиболее точные, стилистически и ситуативно уместные варианты.

Грамотность - традиционный признак "культурной" речи. Признаки : правильность, чистота, точность, выразительность, логичность, уместность, богатство.

4. Формы существования национального языка .

Язык – сложное явление, существует в нескольких формах. К ним относятся: диалекты, просторечия, жаргоны и литературный язык.

Диалекты – местные говоры России, ограниченные территориально. Существуют только в устной речи, служат для бытового общения.

Просторечия – речь людей, которая не соответствует литературным нормам русского языка (ридикулит, колидор, без пальта, шофера).

Жаргон – речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью занятий, интересов и т. д. Для жаргона характерно наличие специфической лексики и фразеологии. Иногда как синоним к слову жаргон используют слово арго. Арго – речь низов общества, уголовного мира, нищих, воров и мошенников.

Литературный язык – высшая форма национального языка, обработанная мастерами слова. Он имеет две формы – устную и письменную. Устная речь подчиняется орфоэпическим и интонационным формам, на нее оказывает влияние непосредственное присутствие адресата, она создается спонтанно. Письменная речь графически закреплена, подчиняется орфографическим и пунктуационным нормам, отсутствие адресата не оказывает влияния, она допускает обработку, редактирование.

5. Литературный язык как высшая форма национального языка .

Русский литературный язык – высшая форма национального языка и основа культуры речи. Он обслуживает различные сферы человеческой деятельности – политику, законодательство, культуру, словесное искусство, делопроизводство и др. Многие выдающиеся ученые подчеркивают значение литературного языка как для отдельного человека, так и для всего народа. Примечательно, что не только Виктор Владимирович Виноградов, но и Дмитрий Николаевич Ушаков, Лихачев подчеркивали важность владения нормами русского литературного языка. Богатство, четкость выражения мысли, точность свидетельствуют о богатстве общей культуры человека, о высокой степени его профессиональной подготовки.

В научной лингвистической литературе определены основные признаки литературного языка:

· Обработанность,

· Устойчивость,

· Обязательность,

· Наличие устной и письменной формы,

· Нормированность,

· Наличие функциональных стилей.

Русский язык существует в двух формах – устной и письменной. Устная речь – звучащая, подчиняется орфоэпическим и интонационным формам, на нее оказывает влияние непосредственное присутствие адресата, она создается спонтанно. Письменная речь графически закреплена, подчиняется орфографическим и пунктуационным нормам, отсутствие адресата не оказывает влияния, она допускает обработку, редактирование.

6. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка .

Основоположником первой русской филологической школы является Михаил Васильевич Ломоносов, который выдвинул критерий исторической целесообразности в упорядочении норм литературного языка. Он разграничил стили литературного языка в зависимости от стилистической характеристики языковых единиц, впервые определив нормы литературного языка.

Яков Карлович Грот впервые систематизировал и теоретически осмыслил свод орфографических законов литературного языка. Для его нормативного «словаря русского языка» была разработана система грамматических и стилистических помет.

Новый этап в кодификации норм связан с именами Ушакова, Виноградова, Винокурова, Ожегова, Щервы. Нормы складывались в результате отбора языковых средств в процессе коммуникации и становятся правильными и общеобязательными. Норма культивируется в печатных изданиях, в СМИ, в процессе школьного и профессионального обучения.

Кодификация нормы – закрепление ее в словарях, грамматиках, учебных пособиях. Норма относительно стабильна и системна, т. к. включает правила выбора элементов всех уровней языковой системы. Она подвижна и изменчива, может измениться в течение времени под воздействием разговорного языка.

Нормы современного русского языка закреплены в изданиях Российской Академии наук: различные грамматики и словари.

Термины нормализации и кодификации различны. Нормализация – процесс становления, утверждения нормы, ее описания и упорядочения языковедом. Нормализаторская деятельность находит свое выражение в кодификации литературной нормы – ее признании и описании в виде правил.

Нормы языка стабильна и системна, но вместе с тем устойчива. Нормы существуют на разных уровнях языка – фонетическом, лексическом, грамматическом. По степени обязательности различают императивные (строго обязательные нормы) и диспозитивные (предполагающие варианты произношения грамматических и синтаксических единиц). Объективные колебания литературной нормы связаны с развитием языка, когда варианты являются переходными ступенями от устаревшего к новому. Норма – одно из важнейших условий стабильности, единства и самобытности национального языка. Норма динамична, т. к. представляет собой результат человеческой деятельности, закрепленный в традиции. Колебания нормы являются результатом взаимодействия функциональных стилей. С вопросами развития норм тесно связаны такие явления общественной жизни, как антинормализаторство и пуризм.

Антинормализаторство – отрицание научной нормализации и кодификации языка, основанное на утверждении стихийности развития языка.

Пуризм – неприятие новшеств или прямое их запрещение. Пуризм играет роль регулятора, защищающего от заимствований, чрезмерных новшеств

7. Нормы орфоэпии. Произношение гласных и согласных звуков .

Орфоэпические нормы – это произносительные нормы устной речи. Их изучает специальный раздел языкознания – орфоэпия. Соблюдение единообразия в произношении имеет важное значение. Орфоэпические ошибки мешают воспринимать содержание речи, а произношение, соответствующее орфоэпическим нормам, облегчает ускоряет процесс общения.

Основные законы произношения согласных – оглушение и уподобление. В русской речи происходит обязательное оглушение звонких согласных в конце слова. Мы произносим хле[п] – хлеб, са[т] – сад. Согласный г в конце слова всегда переходит в парный ему глухой звук к. Исключение – слово бог.

В сочетании звонкого и глухого согласных первый из них уподобляется второму. Если первый из них звонкий, а второй – глухой, происходит оглушение первого звука: ло[ш]ка – ложка, про[п]ка – пробка. Если первый – глухой, а второй – звонкий, происходит озвончение первого звука: [з]доба – сдоба, [з]губить – сгубить.

Перед согласными [л], [м], [н], [р], не имеющими парных глухих, и перед в уподобления не происходит и слова произносятся так, как пишутся: све[тл]о, [шв]ырять.

Сочетания сж и зж произносятся как двойной твердый [ж]: ра[ж]ать – разжать, [ж]изнью – с жизнью, сжарить – [ж]арить.

Сочетание сч произносится как долгий мягкий звук [ш’], так же, как звук, передаваемый на письме буквой щ: [ш’]астье – счастье, [ш’]ет – счет.

Сочетание зч произносится как долгий мягкий звук [ш’]: прика[ш’]ик - приказчик, обра[ш’]ик – образчик.

Сочетания тч и дч произносятся как долгий звук [ч’]: докла[ч’]ик – докладчик, ле[ч’]ик – летчик.

Сочетания тц и дц произносятся как долгий звук ц: два[ц]ать – двадцать, золо[ц]е – золотце.

В сочетаниях стн, здн, стл согласные звуки [т] и [д] выпадают: прелее[сн]ый, по[зн]о, че[сн]ый, уча[сл]ивый.

Сочетание чн обычно так и произносится [чн] (ал[чн]ый, беспе[чн]ый). Произношение [шн] вместо [чн] требуется в женских отчествах на –ична: Ильини[шн]а, Никити[шн]а. Некоторые слова произносятся двояко: було[шн]ая и було[чн]ая, Моло[шн]ый и моло[чн]ый. В отдельных случаях различное произношение служит для смысловой дифференциации слов: серде[чн]ый удар – серде[шн]ый друг.

8. Нормы ударения. Особенности русского ударения .

Неправильное ударение в словах снижает культуру устной речи. Ошибки в ударении могут привести к искажению смысла высказывания. Особенности и функции ударения изучает отдел языкознания акцентология. Ударение в русском языке в отличие от других языков свободное, т. е. может падать на любой слог. Кроме того, ударение может быть подвижным (если в различных формах слова падает на одну и ту же часть) и неподвижным (если ударение меняет место в разных формах одного и тог же слова).

В некоторых словах сложности в ударении существуют из-за того, что многие не знают их принадлежности к части речи. Например, прилагательное развитОй. Это слово употребляется в значении «достигший высокой степени развития». Но в русском языке существует причастие рАзвитый, или развИтый, образованное от глагола развивать. В данном случае ударение зависит от того, прилагательное это или причастие.

В русском алфавите есть буква ё, которая считается факультативной, необязательной. Печатание буквы е вместо ё в литературе и официальных бумагах привело к тому, что во многих словах стали произносить на месте о э: не жёлчь – [жо]лчь, а желчь – [жэ]лчь, не акушёр – аку[шор], а акушер – аку[Шер]. В некоторых словах было перенесено ударение: заворОженный, недооцЕненый вместо правильного заворожённый, недооценённый.

9. Произношение заимствованных слов .

Заимствованные слова обычно подчиняются орфоэпическим нормам современного русского языка и только в некоторых случаях отличаются особенностями в произношении.

В безударном положении звук [о] сохраняется в таких словах, как м[о]дерн, м[о]дель, [о]азис. Но большинство заимствованной лексики подчиняются общим правилам произношения [о] и [а] в безударных слогах: б[а]кал, к[а]стюм, р[а]яль.

В большинстве заимствованных слов перед [е] согласные смягчаются: ка[т’]ет, па[т’]ефон, [с’]ерия, га[з’]ета. Но в ряде слов иноязычного происхождения твердость согласных перед [е] сохраняется: ш[тэ]псель, с[тэ]нд, э[нэ]ргия. Чаще твердость перед [е] сохраняют зубные согласные: [т], [д], [с], [з], [н], [р].

10. Функционально-смысловые типы речи :

описание, повествование, рассуждение . Описание может быть использовано в любом стиле речи, но в научном характеристика предмета должна быть предельно полной, а в художественном акцент делается только на самых ярких деталях. Поэтому и языковые средства в научном и художественном стиле разнообразнее, чем в научном: встречаются не только прилагательные и существительные, но и глаголы, наречия, очень распространены сравнения, различные переносные употребления слов.

Примеры описания в научном и художественном стиле. 1. Яблоня - ранет пурпуровый - морозостойкий сорт. Плоды округлой формы, диаметром 2,5-3 см. Вес плода 17-23 г. Сочность средняя, с характерным сладким, слегка вяжущим вкусом. 2. Липовые яблоки были крупные и прозрачно-желтые. Если посмотреть сквозь яблоко на солнце, то оно просвечивалось как стакан свежего липового меда. В середине чернели зернышки. Потрясешь, бывало, спелым яблоком около уха, слышно, как гремят семечки.

Повествование - это рассказ, сообщение о каком-либо событии в его временной последовательности. Особенность повествования в том, что в нем говорится о следующих друг за другом действиях. Для всех повествовательных текстов общим является начало события (завязка), развитие события, конец события (развязка). Повествование может вестись от третьего лица. Это авторское повествование. Может оно идти и от первого лица: рассказчик назван или обозначен личным местоимением я. В таких текстах часто употребляются глаголы в форме прошедшего времени совершенного вида. Но, чтобы придать тексту выразительность, одновременно с ними употребляются и другие: глагол в форме прошедшего времени несовершенного вида дает возможность выделить одно из действий, обозначая его длительность; глаголы настоящего времени позволяют представить действия как бы происходящими на глазах читателя или слушателя; формы будущего времени с частицей как (как прыгнет), а также формы типа хлоп, прыг помогают передать стремительность, неожиданность того или иного действия. Повествование как тип речи очень распространен в таких жанрах, как воспоминания, письма.

Пример повествования: Я стал гладить Яшкину лапу и думаю: совсем как у ребеночка. И пощекотал ему ладошку. А ребеночек-то как дернет лапку - и меня по щеке. Я и мигнуть не успел, а он надавал мне оплеух и прыг под стол. Сел и скалится.

Рассуждение

- это словесное изложение, разъяснение, подтверждение какой-либо мысли. Композиция рассуждения такова: первая часть - тезис, т. е. мысль, которую надо логически доказать, обосновать или опровергнуть; вторая часть - обоснование высказанной мысли, доказательства, аргументы, подтверждаемые примерами; третья часть - вывод, заключение. Тезис должен быть четко доказуемым, четко сформулированным, аргументы убедительными и в достаточном количестве, чтобы подтвердить выдвинутый тезис. Между тезисом и аргументами (а также между отдельными аргументами) должна

быть логическая и грамматическая связь. Для грамматической связи между тезисом и аргументами нередко используются вводные слова: во-первых, во-вторых, наконец, итак, следовательно, таким образом. В тексте-рассуждении широко используются предложения с союзами однако, хотя, несмотря на то что, так как.

Пример рассуждения: Развитие значений слова идет обычно от частного (конкретного) к общему (абстрактному). Вдумаемся в буквальное значение таких, например, слов, как воспитание, отвращение, предыдущий. Воспитание буквально означает "вскармливание", отвращение - "отворачива-ние" (от неприятного лица или предмета), предыдущий - "идущий впереди".

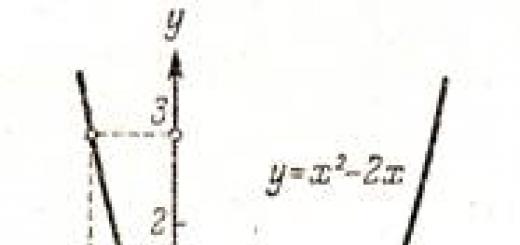

Слова-термины, обозначающие отвлеченные математические понятия: «отрезок», «касательная», «точка», произошли от совершенно конкретных глаголов действия: резать, касаться, воткнуть (ткнуть).

Во всех этих случаях исходное конкретное значение приобретает в языке более абстрактный смысл.

11. Функциональные стили современного русского языка, их взаимодействие .

Функциональные стили создаются в результате отбора языковых средств в зависимости от целей и задач, которые ставятся и решаются в процессе общения.

Обычно различают следующие функциональные стили: 1) научный, 2) официально-деловой, 3) публицистический, 4) разговорно-обиходный.

Закрепленность слов за определенным стилем объясняется тем, что слова, имеющие одно и то же значение, могут различаться по эмоционально – стилистической окраске, поэтому используются в разных стилях (нехватка – дефицит, врун – лжец, растранжирить – расточить, плакаться – сетовать). В обиходно-бытовом диалоге, характерном для устной речи, употребляется преимущественно разговорная лексика. Она не нарушает норм литературной речи, но ее употребление недопустимо при официальном общении.

Для научного стиля характерна научная терминология: педагогика, общество, государство, теория, процесс, структура. Слова употребляются в прямом, номинативном значении, эмоциональность отсутствует. Предложения носят повествовательный характер, преимущественно имеют прямой порядок слов.

Особенность официально-делового стиля – сжатое, компактное изложение, экономное использование языковых средств. Используются характерные устойчивые выражения (с благодарностью подтверждаем; сообщаем, что; в случае появления и т. д.). этот стиль характеризуется «сухостью» изложения, отсутствием выразительных средств, употреблением слов в прямом значении.

Характерными особенностями публицистического стиля являются актуальность содержания, острота и яркость изложения, авторская страстность. Цель текста – оказать воздействие на разум и чувства читателя, слушателя. Используется разнообразная лексика: термины литературы и искусства, общелитературные слова, средства речевой выразительности. В тексте преобладают развернутые стилистические конструкции, употребляются вопросительные и восклицательные предложения.

Для обиходно-разговорного стиля характерно использование различных типов предложений, свободного порядка слов, предельно кратких предложений, слов с оценочными суффиксами (неделька, голубчик), образных средств языка.

12. Научный стиль, его особенности, сфера реализации .

Научный стиль – речевая система, специально приспособленная для оптимального общения людей в научной сфере деятельности.

Научный стиль имеет ряд общих черт, характерных для всех наук, что дает возможность говорить о специфике стиля в целом. Но тексты по физике, химии, математике не могут не отличаться от текстов по истории, философии, культурологи. В соответствии с этим научный стиль имеет подстили: научно – популярный, научно – деловой, нучно – технический, научно – публицистический, производственно – технический, учебно – научный.

Научный стиль характеризуется логической последовательностью изложения, упорядоченной системой связей между частями высказываний, стремлением авторов к точности, сжатости, однозначности выражения при сохранении насыщенности содержания. Научному стилю присущ ряд общих условий функционирования и языковых особенностей: 1) предварительное обдумывание высказываний, 2) монологичный характер, 3) строгий отбор языковых средств, 4) тяготение к нормированной речи.

Исконная форма существования научной речи – письменная. Письменная форма долговременно фиксирует информацию, а наука требует именно этого.

В письменной форме значительно легче оперировать сложными структурами, которые используются в научном мышлении. Письменная форма более удобна при обнаружении малейших неточностей, которые в научном общении могут привести к самым серьезным искажениям истины. Письменная форма дает возможность обращаться к информации многократно. Устная форма так же имеет преимущества (синхронность массового общения, оперативность ориентировки на конкретный тип адресата и др.), но она временна, а письменная – постоянна. Устная форма в научном общении вторична – научное произведение сначала пишут, а потом воспроизводят.

Научная речь принципиально безподтекстна, подтекст противоречит ее сущности. В ней господствует монолог. Даже научный диалог представляет собой серию чередующихся монологов. Научный монолог приобретает форму произведения с продуманным отбором содержания, четкостью построения, оптимальностью речевого оформления.

Научная речь оперирует понятиями сложного характера. Понятие – форма, в которой мыслятся существенные признаки предмета. В терминологии каждой науки можно выделить несколько слоев: 1) общие категориальные понятия, отражающие наиболее общие объекты действительности: предметы, признаки, связи (система, функция, элемент). Эти понятия составляют общий понятийный фонд науки; 2) понятия, общие для ряда смежных наук, имеющих общие объекты исследования (абсцисса, белок, вакуум, вектор). Такие понятия служат связующим звеном между науками одного профиля (гуманитарные, естественные, технические и др.) и их можно определить как профильно – специальные. 3) узкоспециальные понятия, характерные для одной науки и отражающие специфичность аспекта исследования (в биологии – биогенный, ботрия и т. п.).

Наряду с выделением типов по степени общности целесообразно также выделение типов по степени объемности, широты понятия. Наиболее широкие понятия данной науки, в которой отображаются наиболее общие и существенные признаки и свойства, называются категориями. Категории составляют понятийное ядро науки. От них идет сеть понятий все более узкого объема. В целом они и составляют систему специальной терминологии данной науки.

13. Официально – деловой стиль. Жанровое разнообразие, сфера реализации .

Официально – деловой стиль обслуживает сферу административно – правовой деятельности. Он удовлетворяет требования общества в документном оформлении разных актов государственной, общественной, политической, экономической жизни, деловых отношений между государством и организациями, а также между членами общества в официальной сфере их общения.

Официально – деловой стиль реализуется в текстах различных жанров: устав, закон, приказ, жалоба, рецепт, заявление. Жанры данного стиля выполняют информационную, предписывающую и констатирующую функции в различных сфера деятельности. В связи с этим основной формой реализации является письменная.

Общими стилевыми чертами официально – ледовой речи являются:

· Точность изложения, не допускающая возможности инотолкования, детальность изложения;

· Стереотипность, стандартность изложения;

· Долженствующий, предписывающий характер изложения.

Кроме того, отмечают такие черты официально – делового стиля, как: официальность, строгость выражения мысли, объективность и логичность, свойственные научной речи.

Систему официально – делового стиля составляют языковые средства 3 типов:

А) Имеющие соответствующую функционально – стилевую окраску (истец, ответчик, протокол, удостоверение личности, должностная инструкция.

Б) Нейтральные, межстилевые, а также общекнижные языковые средства.

В) Языковые средства, нейтральные по стилистической окраске, но ставшие приметой официально – делового стиля (ставить вопрос, выразить несогласие).

Многие глаголы употребляются в форме инфинитива, что связано с предписывающей функцией стиля. При назывании лица чаще употребляются имена существительные, а не местоимения, обозначение лица по признаку действия (заявитель, ответчик, квартиросъемщик). Существительные, обозначающие должности и звания, употребляются в форме мужского рода, даже когда относятся к лицам женского пола (ответчик Прошина). Характерно использование отглагольных существительных и причастий: прибытие транспорта, обслуживание населения, пополнение бюджета.

В текстах официально – делового стиля часто используются антонимы, редко используются синонимы. Типичными являются сложные слова, образованные от двух и более основ: квартиросъемщик, работодатель, вышеназванный. Точность, однозначность и стандартизация используемых средств – основная особенность официально – деловой речи.

14. Публицистический стиль, его особенности, жанры, сфера реализации.

Публицистический стиль речи представляет собой функциональную разновидность литературного языка и широко применяется в различных сферах общественной жихни: газетах, журналах, на телевидении, в публичных политических выступлениях, в деятельности партий и общественных объединений.

На языковых особенностях данного стиля сказывается широта тематики: возникает необходимость включения специальной лексики, требующей пояснений. С другой стороны, ряд тем находится в центре общественного внимания, и лексика, относящаяся к этим темам, приобретает публицистическую окраску. Среди таких тем следует выделить политику, экономику, образование, здравоохранение, криминалистику, военные темы.

Лексика, характерная для публицистического стиля, может употребляться и в других стилях: в официально – деловом, научном. Но в публицистическом стиле она приобретает особую функцию – создать картину событий и передать адресату впечатления журналиста от этих событий.

Для публицистического стиля характерно использование оценочной лексики, обладающей сильной эмоциональной окраской (энергичный старт, твердая позиция, тяжелейший кризис).

Публицистический стиль выполняет функцию воздействия и сообщения. Взаимодействие этих функций определяет употребление слов в публицистике. Функция сообщения по характеру использования языковых средств приближает текст к научно – деловому стилю, обладающими чертами фактологичности. Текст, выполняющий функцию воздействия, имеет открыто – оценочный характер, направленный на агитационное воздействие по определенным параметрам сближающийся с художественной прозой.

Кроме информационной и воздействующей функций, тексты публицистического стиля выполняют и другие функции, присущие языку: коммуникативную, эстетическую, экспрессивную.

15. Книжная и разговорная речь. Их особенности .

Закрепленность слов за определенным стилем объясняется тем, что слова, имеющие одно и то же значение, могут различаться по эмоционально – стилистической окраске, поэтому используются в разных стилях (нехватка – дефицит, врун – лжец, растранжирить – расточить, плакаться – сетовать). В обиходно-бытовом диалоге, характерном для устной речи, употребляется преимущественно разговорная лексика. Она не нарушает норм литературной речи, но ее употребление недопустимо при официальном общении (слова промокашка, сушилка допустимы в разговорной речи, но неуместны при официальном общении).

Разговорные слова противопоставлены книжной лексике, к которой относятся слова научного, технического, публицистического и официально-делового стилей. Лексическое значение книжных слов, их грамматическая оформлен и произношение подчиняются нормам литературного языка, отклонение от которых недопустимо.

Для разговорной лексики характерна конкретность значения, книжная лексика является преимущественно абстрактной. Термины книжная и разговорная лексика являются условными, книжные слова, типичные для письменной речи, могут употребляться и в устной форме, а разговорные – в письменной.

В русском языке существует большая группа слов, употребляемая во всех стилях и характерных как для устной, так и для письменной речи. Их называют стилистически нейтральными.

16. Разговорный стиль

Разговорная речь - это устная форма существования языка. Отличительные черты устной речи можно целиком отнести к разговорному стилю. Однако понятие "разговорная речь" более широко, чем понятие "разговорный стиль". Их нельзя смешивать. Хотя разговорный стиль в основном реализуется в устной форме общения, в устной же речи осуществляются и некоторые жанры других стилей, например: доклад, лекция, рапорт и др. Разговорная речь функционирует лишь в частной сфере общения, в обиходно-бытовой, дружеской, семейной и т.п. В сфере массовой коммуникации разговорная речь неприменима. Однако это не значит, что разговорно-обиходный стиль ограничивается бытовой тематикой. Разговорная речь может затрагивать и другие темы: например, разговор в кругу семьи или разговор людей, находящихся в неофициальных отношениях, об искусстве, науке, политике, спорте и т.п., разговор друзей на работе, связанный с профессией говорящих, беседы в общественных учреждениях, например поликлиниках, школах и т.п.

В сфере повседневно-бытового общения функционирует разговорно-обиходный стиль . Основные черты обиходно-разговорного стиля:

1. Непринужденный и неофициальный характер общения ;

2. Опора на внеязыковую ситуацию , т.е. непосредственную обстановку речи, в которой протекает общение. Например: Женщина (перед уходом из дома): Что мне надевать-то? (о пальто) Вот это, что ли? Или это? (о куртке) Не замерзну ли?

Слушая эти высказывания, и не зная конкретной ситуации, невозможно догадаться, о чем идет речь. Таким образом, в разговорной речи внеязыковая ситуация становится составной частью общения.

1) Лексическая разновидность : и общекнижная лексика, и термины, и иноязычные заимствования, и слова высокой стилистической окраски, и даже некоторые факты просторечия, диалектов и жаргонов. Это объясняется, во-первых, тематическим разнообразием разговорной речи, не ограничивающейся рамками бытовых тем, обиходных реплик, во-вторых, осуществлением разговорной речи в двух тональностях - серьезной и шуточной, и в последнем случае возможно использование разнообразных элементов.

2) Разговорной речи свойственны эмоционально-экспрессивные оценки субъективного характера, поскольку говорящий выступает как частное лицо и выражает свое личное мнение и отношение. Очень часто та или иная ситуация оценивается гиперболизированно: "Ничего себе цена! С ума сойти!", "Цветов в саду -- море!", "Пить хочу! Умру!" Характерно использование слов в переносном значении , например: "В голове у тебя каша!" Просторечная лексика неоднородна :

Просторечие, находящееся на грани литературного употребления, негрубое по своей сути, несколько фамильярное; например: картошка вместо картофель , смекалка вместо сообразительность , сделаться вместо случиться ;

Просторечие внелитературное, грубое, например: подъезжать вместо добиваться , шлепнуться вместо упасть ;

3. Разговорная лексика включает:

Разговорные профессионализмы, жаргонные слова (плезир - удовольствие, забава; пленер - природа),

Арготизмы (расколоться - предать; салага, салажонок - молодой, неопытный),

Жаргонная лексика может быть связана с возрастной общностью поколений (например, в языке молодежи: шпоры (шпаргалка), пара (двойка).

Все эти разряды слов имеют узкую сферу распространения, в экспрессивном плане они характеризуются предельной сниженностью.

4. Синтаксические конструкции тоже имеют свои особенности. Для разговорной речи типичны построения с частицами, междометиями, построения фразеологического характера: "Тебе говорят-говорят - и все без толку!", "Да куда же ты? Там же грязь!" и проч.

Характерно для разговорной речи умолчание, незаконченность высказываний, обилие эллипсов и неполных предложений, многочисленных повторов, вставных конструкций, преобладание сочинительных предложений над подчинительными, диалогический характер высказывания.

В разговорном стиле представлены:

Застывшие конструкции, не поддающиеся отчетливому членению (что правда, то правда; что вредно, то вредно );

конструкции с неуправляемыми формами (с домашними заданиями порядок );

- "расчленение" и присоединительные конструкции (Я её уважаю -- за честность и принципиальность; Пойду домой. К внучке );

Предложения со "смещенной" конструкцией (Я и так воды не знаю, где достать ) и др.

План

Введение

1. Функции языка

2. Коммуникативная функция

3. Когнитивная функция

4. Кумулятивная функция

Заключение

Список литературы

Введение

Русский язык в самом широком смысле слова - это совокупность всех слов, грамматических форм, особенностей произношения всех русских людей, т.е. всех, говорящих на русском языке как на родном.

Среди разновидностей русского языка четко выделяется русский литературный язык. Он справедливо считается высшей формой национального языка.

По письменным памятникам мы можем проследить развитие нашего языка за тысячу лет. Но взамен всего того, что отстоялось и укрепилось, мы получили новую систему языка, систему, в которой постепенно откладывалось современное нам мышление. Простой пример в языке древнего человека три рода (мужской, средний и женский), три числа (единственное, множественное и двойственное), девять падежей, три простых времени. Современный же язык выбирает более строгое и удобное, двоичное противопоставление. Упрощается также система падежей и времен. Язык каждый раз поворачивается своими гранями таким образом, как требуется этой именно эпохе. Из бесконечной практики речи рождается обновленный язык.

Русский язык обеспечивает преемственность культурных традиций народа, возможность возникновения и развития мощного потока национальной литературы. С другой стороны крупные социальные потрясения, затрагивающие основы общественного устройства, всегда оставляют весьма заметный след в языке.

Язык представляет собой полифункциональную систему, имеющую дело с информацией – с ее созданием, хранением и передачей. Функции языка связаны с его сущностью, природой, назначением в обществе и в то же время взаимосвязаны между собой.

Цель реферата – дать характеристику основным функциям русского языка.

1. Функции языка

Термин «функция» в лингвистике употребляется в нескольких значениях:

1) назначение, роль языка в человеческом обществе, 2) назначение роль единиц языка. В первом случае говорят о функциях языка, во втором – о функциях языковых единиц (фонем, морфем, слов, предложений).

Функции языка – это проявление его сущности. Исследователи языка не сходятся в вопросе о количестве и характере функций. Язык выполняет много функций (ученые выделяют до 25 функций языка и его единиц), однако основная функция языка, главное его назначение – быть средством общения людей.

К основным функциям языка относят коммуникативную, когнитивную, кумулятивную.

2. Коммуникативная функция

Главнейшая функция языка - коммуникативная. Язык служит, прежде всего, средством человеческого общения. Мы живем в обществе и общаемся в определенном социуме в определенном пространстве в определенное время. Таким образом, язык является основным средством общения.

Известно, что можно хорошо знать нормы произношения, слова и правила употребления их, грамматические формы и конструкций, уметь использовать различные способы выражения одной и той же мысли (владеть синонимией), иначе говоря, быть компетентным в лингвистическом и языковом отношении, однако не уметь использовать эти знания и умения адекватно реальной речевой обстановке, или, как говорят ученые, коммуникативной ситуации. Иначе говоря, для владения языком важны умения и навыки употребления тех или иных слов, грамматических конструкций в конкретных условиях общения, или коммуникации (коммуникация - от лат. communico - связываю, общаюсь). Именно поэтому в обучении языкам выделяется тип коммуникативной компетенции. В значении, близком к этому термину, в литературе иногда используется термин речевая компетенция.

Коммуникативная компетенция - это способность понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, адекватно целям, сферам, ситуациям общения. Она включает в себя знание основных понятий лингвистической речи (в методике их обычно называют речеведческими) - стили, типы речи, строение описания, повествования, рассуждения, способы связи предложений в тексте и т.д.; умения и навыки пересказа текста. Однако охарактеризованные знания и умения еще не обеспечивают общения, адекватного коммуникативной ситуации.

Очень важное место в коммуникативной функции занимают собственно коммуникативные умения и навыки - выбрать нужную языковую форму, способ выражения в зависимости от условий коммуникативного акта, - т.е. умения и навыки речевого общения сообразно коммуникативной ситуации.

В настоящее время уже определены компоненты ситуации, или речевые условия, которые диктуют говорящему выбор слов и грамматических средств. Это, во-первых, взаимоотношения между собеседниками (официальные/неофициальные) и их социальные роли. Нет сомнения, что характер речевого общения будет разным, в зависимости от того, с кем мы общаемся, каков социальный статус говорящих: ученик, учитель, студент, каков их возраст, пол, интересы и т.д. Во-вторых, место общения (например, общение учителя с учеником на уроке, во время перемены, в дружеской беседе). Третий, очень важный компонент речевой ситуации - цель и намерения говорящего. Так, приказ, просьба или требование, конечно, будут отличаться от сообщения, информации или их эмоциональной оценки, выражения благодарности, радости, обиды и т.д.

Таким образом, собственно коммуникативные умения и навыки - это умения и навыки речевого общения с учетом того, с кем мы говорим, где говорим и. наконец, с какой целью. Нет сомнения, что формирование их возможно лишь на базе лингвистической и языковой компетенции.

Следует отметить особую важность формирования в школе коммуникативной функции сегодня. В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» Правительства Российской Федерации в качестве одного из факторов, приобретающих особую важность, названы коммуникативность, способность к сотрудничеству. Школа призвана развивать способности школьника реализовать себя в динамичных социально-экономических условиях, уметь адаптироваться к различным жизненным обстоятельствам. Нет сомнения, что одной из характеристик его личности становятся коммуникабельность, владение культурой слова, устной и письменной речью в различных общественных сферах применения языка.

Итак, стоит согласиться с мыслью: коммуникация, общение с помощью языка – один из важнейших факторов, «сотворивших» человечество.

3. Когнитивная функция

Общение людей предполагает определенные знания у них об окружающей действительности, а одним из универсальных и эффективных средств познания окружающего мира является язык. Тем самым язык выполняет также познавательную или когнитивную , функцию.

С помощью языка происходит в значительной степени познание, изучение окружающего мира. Русский язык обеспечивает преемственность культурных традиций народа, возможность возникновения и развития мощного потока национальной литературы.

Лингвистическая компетенция обеспечивает познавательную культуру личности школьника, развитие логического мышления, памяти, воображения учащихся, овладение навыками самоанализа, самооценки, а также формирование лингвистической рефлексии как процесса осознания школьником своей речевой деятельности.

Следует заметить, что разграничение языковой и лингвистической компетенций носит в известной степени условный характер. Выделение в качестве самостоятельной компетенции лингвистической важно для осознания познавательной (когнитивной) функции предмета родной язык. В этом существенное отличие его от преподавания неродных языков.

Овладение языком предполагает не только усвоение знаний о языке и овладение самим языковым материалом.

Ученые признают факт сложной взаимосвязи между языком и мышлением. В общем виде отношения между языком и мышлением проявляются в следующем. Возможность соотнесения языковых единиц с явлениями действительности основана на мышлении, на способности человеческого мозга к отражению действительности. Без такой соотнесенности невозможно было бы общение между людьми. Действительно, в одном из определений языка язык назван практическим, действительным сознанием (К. Маркс, Ф. Энгельс).

Сознание, мышление как свойство головного мозга идеально, оно не имеет свойств материи – запаха, вкуса, температуры и пр. Язык же, вернее его единицы, имеет звуковую, т.е. материальную сторону. Мышление материализуется в языке, в звуках, через них оно передается другим людям.

В словах закрепляются результаты познания мира, поскольку лексическое значение слова опирается на понятие. Тем самым становится возможной передача предшествующего жизненного опыта последующим поколениям через слово (в этом случае мы говорим о той функции языка, которая была названа функцией хранения информации). На базе существующих результатов познания, закрепленных в словах, осуществляется дальнейшее познание мира, поэтому язык характеризуют как орудие, инструмент мышления.

Взаимосвязь мышления и языка раскрывается также в вопросе происхождения понятия и слова. Существует широко распространенное мнение о невозможности появления понятия без слова, т.е. по этой концепции, понятие возникает вместе со словом, либо на базе слова. В этом случае слово есть средство создания понятия. По другим представлениям, содержание понятия формируется до появления слова, однако лишь соединяясь со звуком, содержание понятия приобретает ясность, оформленность. Однако, принимая во внимание перечисленные выше мнения, нужно иметь в виду, что в основе появления понятия и слова лежат разные причины. Понятие образуется в результате познавательной деятельности, жизненной практики человека, а появление слова связано с потребностью в общении.

Департамент образования города Москвы

Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования города Москвы

«Московский городской педагогический университет»

Институт иностранных языков

Центр «Образование»

по дисциплине

«Введение в языкознание»

на тему: «Функции языка».

Выполнила:

Бочина В. А.

Москва 2012

- Введение. ……………………………………………………………………………… ...3

- Общее значение языка. ……………………………………………….………………...3

- Историческая справка. …………………………………………………………..……...3

- Функции языка.……………………………………………………………… ………….5

- Базовые функции. ……………………………………………………………..……….. .5

- Частные (производные) функции. …………………………………………..………….7

- Заключение. ……………………………………………………………………………. .8

- Список используемой литературы…………………………………………………… ..9

- Введение.

- Общее значение языка

Сегодня в мире достаточно большое количество языков и различных диалектов. Ученые не называют конкретной цифры, но задают значение в рамках от 3000 до 6000 языков. Многие из них уже почти забыты, некоторые находятся на грани вымирания, некоторые крепнут и число их носителей постоянно увеличивается. Но зачем же нужен язык?

Язык возник в глубокой древности в процессе совместной трудовой деятельности людей. Он помогал людям понимать друг друга, сообща трудиться, обмениваться накопленным опытом и знаниями. С тех пор язык всегда играл в жизни общества большую роль.

Во-первых, он используется во всех сферах деятельности человека, без него люди не могут обойтись ни в быту, ни в учёбе и работе, ни в политике. Язык обслуживает общество, служит средством общения. С его помощью люди передают друг другу свои мысли и чувства, могут что-то делать вместе.

Во-вторых, язык помогает изучать окружающий мир, с его помощью происходит познание действительности. Мы мыслим, приходим к каким-то выводам при помощи языка. Наконец, он бережёт опыт народа, накапливает знания и передаёт их от поколения к поколению. Значит, язык обеспечивает связь времён.

Таким образом,

мы обладаем большими возможностями:

мыслить, обмениваться информацией,

учиться, использовать знания, накопленные

нашими предками. И всё это благодаря языку.

- Историческая справка

Интерес к установлению функций языка наметился в 20 в. До этого слово «функция» применялось нетерминологически (например, у Г. Пауля, А. А. Потебни) для обозначения роли единиц всинтаксисе (функция подлежаще го, функция дополнения) и в морфологии (функция формы, функции флексии). Позже функцию стали понимать как значение формы, конструкции (О. Есперсен), как позицию в конструкции (Л. Блумфилд). Все это обусловило возникновение частнонаучного толкования функции как грамматического значения, роли (Л. Теньер), употребления языковых единиц.

В книге «Тезисы Пражского лингвистического кружка» (1929) было обосновано определение языка как функциональной системы и описаны две функции речевой деятельности: общения и поэтическая. Немецкий психолог К. Бюлер выделил в свете семиологического принципа три функции языка как проявляющиеся в любом акте речи: функцию выражения (экспрессивную) - соотносимую с говорящим, функцию обращения (апеллятивную) - соотносимую со слушающим и функцию сообщения (репрезентативную) - соотносимую с предметом, о котором идёт речь.

Вопрос о количестве и характере функций языка многократно обсуждался, и были отделены собственно функции языка и функции единиц языка. А. Мартине постулирует наличие трёх функций языка: главной - коммуникативной, выразительной (экспрессивной) и эстетической, тесно связанной с первыми двумя. Р. О. Якобсон с учётом постулатов теории коммуникации к трём участникам акта речи - говорящему (отправитель, адресант), слушающему (получатель, адресат) и предмету речи (контекст, референт) - добавил ещё три: контакт (канал связи), код и сообщение, и соответственно выделил шесть функция языка: экспрессивную (выражения, эмотивную), конативную (усвоения), референтивную (коммуникативную, денотативную, когнитивную), фатическую (контактоустанавливающую), метаязыковую и поэтическую (понимая последнюю как вообще форму сообщения). Критики этой теории отмечают, что все функции по существу являются разновидностями коммуникативной и выступают как однопорядковые.

Рассматривая речевую деятельность как единство общения и обобщения, А. А. Леонтьев отделил функции языка, проявляющиеся в любой ситуации общения, от функций речи как факультативных, возникающих в особых ситуациях. В сфере общения к функциям языка отнесена коммуникативная, а в сфере обобщения - функция орудия мышления, функция существования общественно-исторического опыта и национально-культурная функция; все они могут дублироваться неязыковыми средствами (мнемонические средства, орудия счёта, планы, карты, схемы и т. п.).

К функциям речи отнесены: магическая (табу, эвфемизмы), диакритическая (компрессия речи, например в телеграммах), экспрессивная (выражение эмоций), эстетическая (поэтическая) и некоторые другие. В. А. Аврорин в числе функций языка назвал четыре: коммуникативную, экспрессивную (выражения мысли), конструктивную (формирования мысли) и аккумулятивную (накопления общественного опыта и знаний), а в числе функций речи - шесть: номинативную, эмотивно-волюнтативную, сигнальную, поэтическую, магическую и этническую. Некоторые исследователи выделяют свыше 25 функций языка и функций единиц языка.

В 70-80-х гг. 20 в. обозначилось стремление связать функции языка с аппаратом их реализации в системе и структуре языка (М. А. К. Халлидей). Ю. С. Степанов на основе семиотического принципа вывел три функции языка: номинативную, синтаксическую и прагматическую, как универсальные свойства языка, соответствующие трем аспектам общей семиотики: семантике - номинация, синтактике - предикация и прагматике - локация. Первичным аппаратом номинации выступают характеризующие знаки (именные и глагольные классы слов), предикации - элементарные синтаксические контактные словосочетания, локации - дейксис ситуации общения («я-здесь-сейчас»), а вторичный аппарат образуется на основе транспозиции знаков. Эти Ф. я., согласно данной теории, лежат в основе всех возможностей использования языка как средства общения, познания и воздействия.

- Функции языка.

Функции языка - 1) роль (употребление, назначение) языка в человеческом обществе; 2) детерминированное соответствие (зависимость) единиц одного множества единицам другого множества; второе значение чаще применяется к единицам языка (например, соотношение аффиксов и корней слов).

2.1. Базовые функции.

Функции языка представляют собой проявление его сущности, его назначения и действия в обществе, его природы, т. е. они являются его характеристиками, без которых язык не может быть самим собой. Двумя главнейшими, базовыми функциями языка являются:

- коммуникативная - быть «важнейшим средством человеческого общения»

(В. И. Ленин). Она связана с тем, что язык прежде всего

является средством общения людей. Он

позволяет одному индивиду – говорящему

– выражать свои мысли, а другому – воспринимающему

– понимать их, то есть как-то реагировать,

принимать к сведению, сообразно менять

свое поведение или свои мысленные установки.

Акт коммуникации не был бы возможен без

языка.

Коммуникация – значит общение, обмен

информацией. Иными словами, язык возник

и существует прежде всего для того, чтобы

люди могли общаться.

Коммуникативная функция языка осуществляется

благодаря тому, что сам язык является

системой знаков: по-другому просто нельзя

общаться. А знаки, в свою очередь, и предназначены

для того, чтобы передавать информацию

от человека к человеку.

Ученые-лингвисты вслед за видным исследователем

русского языка академиком Виктором Владимировичем

Виноградовым (1895-1969), иногда определяют

основные функции языка несколько по-другому.

Они выделяют:

- сообщение, то есть изложение какой-то

мысли или информации;

- воздействие, то есть попытка с помощью

речевого убеждения изменить поведение

воспринимающего человека;

- общение, то есть обмен сообщениями.

Сообщение и воздействие относятся к монологической

речи, а общение – к диалогической речи.

Строго говоря, это, действительно, функции

речи. Если же говорить о функциях языка,

то и сообщение, и воздействие, и общение

являются реализацией коммуникативной

функцией языка. Коммуникативная функция

языка является более объемлющей по отношению

к этим функциям речи. Итак, различными

видами реализации коммуникативной функции

языка являются сообщение, воздействие,

общение, а также выражение чувств, эмоций,

состояний;

когнитивная (познавательная, гносеологическая,

иногда называемая экспрессивной, т. е.

выражения деятельности сознания) - быть

«непосредственной действительностью

мысли» (К. Маркс) . От латинского cognition – знание, познание.

Связана с тем, что в знаках языка осуществляется

или фиксируется сознание человека. Язык

является инструментом сознания, отражает

результаты мыслительной деятельности

человека.

Ученые все еще не пришли к однозначному

выводу о том, что является первичным –

язык или мышление. Возможно, неверна сама

постановка вопроса. Ведь слова не только

выражают наши мысли, но и сами мысли существуют

в виде слов, словесных формулировок даже

до их устного произнесения. По крайней

мере, зафиксировать дословесную, доязыковую

форму сознания пока никому не удавалось.

Любые образы и понятия нашего сознания

осознаются нами самими и окружающими

только тогда, когда облечены в языковую

форму. Отсюда и представление о неразрывной

связи мышления и языка.

Связь между языком и мышлением была установлена

даже с помощью физиометрических свидетельств.

Испытуемого человека просили обдумать

какую-нибудь сложную задача, и пока он

думал, специальные датчики снимали данные

с речевого аппарата молчащего человека

(с гортани, языка) и обнаруживали нервную

активность речевого аппарата. То есть

мыслительная работа испытуемых «по привычке»

подкреплялась активностью речевого аппарата.

Любопытные свидетельства дают наблюдения

над умственной деятельностью полиглотов

– людей, умеющих хорошо говорить на многих

языках. Они признаются, что в каждом конкретном

случае «думают» на том или ином языке.

Показателен пример разведчика Штирлица

из известного кинофильма – после долгих

лет работы в Германии он поймал себя на

том, что «думает на немецком языке».

Известен любопытный случай, приключившийся

с болгарским оперным певцом Борисом Христовым.

Живя в разных странах, он хорошо знал

несколько языков и всегда считал необходимым

петь арии на языке оригинала. Он объяснял

это так: «Когда я говорю по-итальянски,

то и думаю по-итальянски. Когда говорю

по-болгарски, то и думаю по-болгарски».

Однажды на представлении «Бориса Годунова»,

где Христов пел, естественно, по-русски,

певцу пришла в голову какая-то мысль по-итальянски.

И он неожиданно для себя допел арию на

итальянском языке. Любопытно, что публика

этого не заметила. И лишь когда изумленный

дирижер указал певцу после концерта на

удивительную метаморфозу, Христов осознал,

что случилось и почему он вдруг переменил

язык арии.

Когнитивная функция языка не только позволяет

фиксировать результаты мыслительной

деятельности и использовать их, к примеру,

в коммуникации. Она также помогает познавать

мир. .

К ним тоже в качестве базовых добавляют:

- эмоциональную функцию языка - быть одним из средств выражения чувств и эмоций. Иначе говоря, знаки, звуки языка часто служат людям для передачи эмоций, чувств, состояний. Собственно говоря, именно с этой функции, скорее всего, и начинался человеческий язык. Более того, у многих социальных или стадных животных именно передача эмоций или состояний (тревоги, испуга, умиротворения) является главным способом сигнализации. Эмоционально окрашенными звуками, возгласами животные оповещают соплеменников о найденной пище или приближающейся опасности. При этом передается не информация о пище или опасности, а именно эмоциональное состояние животного, соответствующее удовлетворению или испугу. И этот эмоциональный язык животных понимаем даже мы – мы вполне можем понять встревоженный лай собаки или урчание довольной кошки.

Конечно, эмоциональная функция человеческого языка куда более сложная, эмоции передаются не столько звуками, сколько смыслом слов и предложений. Тем не менее эта древнейшая функция языка, вероятно, восходит еще к досимволическому состоянию человеческого языка, когда звуки не символизировали, не замещали эмоции, а были их прямым проявлением.

Однако любое проявление чувств, прямое или символическое, также служит для сообщения, передачи его соплеменникам.; - метаязыковую (металингвистичес кую) функцию языка - быть средством исследования и описания языка в терминах самого языка. Метаязыковая функция языка используется как в профессиональной сфере (языкознание), так и в бытовой (объяснение значений слов, комментирование речи при помощи специальных вводных клише типа "так сказать", "что называется", "извините за выражение" и др.).

2.2. Частные (производные) функции языка.

Базовые функции языка взаимообусловливают друг друга при использовании языка, но в отдельных актах речи и в текстах выявляются в разной степени. С базовыми, как первичными, соотносятся частные, как производные, функции языка. К коммуникативной функции относятся:

- контактоустанавливающая (фатич еская). Предназначение языка быть средством завязывания контактов между индивидами. Эта функция очень показательно реализуется в английском вопросе How are you? Он вовсе не предполагает развернутого ответа о реальных делах собеседника, требует достаточно стандартного ответа типа Very well, thank you или Fine, thank you и служит своеобразным приветствием или преамбулой к дальнейшему разговору;

- конативная (усвоения) отражает ориентацию на адресата. Сюда подпадают в числе прочего такие формы речи как звательный падеж и повелительное наклонение. Она выражает непосредственное воздействие на собеседника;

- волюнтативная (воздействия) волеизъявления говорящего;

- хранения и передачи национального самосознания, традиций культуры и истории народа и некоторые другие.

Любой язык, включая наш родной русский, существует, выполняя несколько основных своих функций, которые призваны обеспечить в обществе процессы:

- коммуникации,

- информирования,

- познания и т.д.

В соответствии с этими процессами, а также благодаря исключительно человеческим свойствам и особенностям существования – такие функции могут быть объединены в некоторую систему, которую мы и разберем по примерам.

К числу важнейших современных функций относится коммуникативная . Поскольку для хранения и передачи любой информации издавна применялся именно язык, то наибольшая часть такой информации, что циркулирует в обществе, представлена в её языковом виде. Язык выполняет в коммуникативной функции превалирующую роль.

Средствами выражения здесь могут быть виды речи:

А также неязыковые средства (жесты, мимика и т.д.).

Близко к ней существует и познавательная

функция, выполняющая когнитивные задачи, а именно: использование языка в целях сохранения и последующего транслирования знаний.

В функциональной системе любого языка также представлена его кумулятивная, т.е. «накопительная» функция, посредством которой знания или информация не просто сохраняется и передается, но еще и собирается, преломляется и «сортируется».

- Например, в речи или при письме мы помимо обмена информацией можем быть озадачены некоторым воздействием на собеседника. Такая функция будет называться волюнтативной и преследовать самые разные цели – от убеждения, утешения до обличения, агитации и т.д.

- Полностью соответствующей задаче эмоционального воздействия на человека является эмотивная функция языка, которая действует посредством применения в речи специальных эмоционально-экспрессивных средств – слов и интонации. (напр., междометия – ой, ай, ух)

В задачи общения не всегда может входить передача либо получение информации, существуют варианты, когда превалирует лишь цель простого установления контактов. В таких ситуациях речь общающихся может ограничиваться лишь фразами – «как дела?», «давай», словами – «угу», «да» и т.д.

Вам понравилось? Не скрывайте от мира свою радость - поделитесьФункции языка

Функция языка как научное понятие есть практическое проявление сущности языка, реализации его назначения в системе общественных явлений, специфическое действие языка, обусловленное самой его природой, то, без чего язык не может существовать, как не существует материя без движения.

Коммуникативная и познавательные функции являются основными. Они почти всегда присутствуют в речевой деятельности, поэтому их иногда называют функциями языка в отличие от остальных, не таких обязательных, функций речи. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. М.Аспект пресс:, 1996. - 207 с.

Австрийский психолог, философ и лингвист Карл Бюлер, описывая в своей книге «Теория языка» различные направленности знаков языка, определяет 3 основные функции языка:

1) Функция выражения, или экспрессивная функция, когда выражается состояние говорящего.

2) Функция призыва, обращения к слушающему, или апеллятивная функция. 3) Функция представления, или репрезентативная, когда один другому что-то говорит или рассказывает.

Функции языка по Реформатскому. Есть и иные точки зрения на функции, выполняемые языком, например, как понимал их Реформатский А.А. 1) Номинативная, то есть слова языка могут называть вещи и явления действительности. 2) Коммуникативная; этой цели служат предложения. 3) Экспрессивная, благодаря ей выражается эмоциональное состояние говорящего. В рамках экспрессивной функции можно ещё выделить дейктическую (указательную) функцию, объединяющую некоторые элементы языка с жестами. Реформатский А.А. Введение в языковедение. М.: 1967. - С.536

Коммуникативная функция языка связана с тем, что язык прежде всего является средством общения людей. Он позволяет одному индивиду - говорящему - выражать свои мысли, а другому - воспринимающему - понимать их, то есть как-то реагировать, принимать к сведению, сообразно менять свое поведение или свои мысленные установки. Акт коммуникации не был бы возможен без языка.

Коммуникация - значит общение, обмен информацией. Иными словами, язык возник и существует прежде всего для того, чтобы люди могли общаться.

Коммуникативная функция языка осуществляется благодаря тому, что сам язык является системой знаков: по-другому просто нельзя общаться. А знаки, в свою очередь, и предназначены для того, чтобы передавать информацию от человека к человеку.

Ученые-лингвисты вслед за видным исследователем русского языка академиком Виктором Владимировичем Виноградовым (1895-1969), иногда определяют основные функции языка несколько по-другому. Они выделяют: - сообщение, то есть изложение какой-то мысли или информации; - воздействие, то есть попытка с помощью речевого убеждения изменить поведение воспринимающего человека;

Общение, то есть обмен сообщениями.

Сообщение и воздействие относятся к монологической речи, а общение - к диалогической речи. Строго говоря, это, действительно, функции речи. Если же говорить о функциях языка, то и сообщение, и воздействие, и общение являются реализацией коммуникативной функцией языка. Коммуникативная функция языка является более объемлющей по отношению к этим функциям речи.

Ученые-лингвисты также выделяют порой, и небезосновательно, эмоциональную функцию языка. Иначе говоря, знаки, звуки языка часто служат людям для передачи эмоций, чувств, состояний. Собственно говоря, именно с этой функции, скорее всего, и начинался человеческий язык. Более того, у многих социальных или стадных животных именно передача эмоций или состояний (тревоги, испуга, умиротворения) является главным способом сигнализации. Эмоционально окрашенными звуками, возгласами животные оповещают соплеменников о найденной пище или приближающейся опасности. При этом передается не информация о пище или опасности, а именно эмоциональное состояние животного, соответствующее удовлетворению или испугу. И этот эмоциональный язык животных понимаем даже мы - мы вполне можем понять встревоженный лай собаки или урчание довольной кошки.

Конечно, эмоциональная функция человеческого языка куда более сложная, эмоции передаются не столько звуками, сколько смыслом слов и предложений. Тем не менее эта древнейшая функция языка, вероятно, восходит еще к досимволическому состоянию человеческого языка, когда звуки не символизировали, не замещали эмоции, а были их прямым проявлением.

Однако любое проявление чувств, прямое или символическое, также служит для сообщения, передачи его соплеменникам. В этом смысле эмоциональная функция языка также является одним из способов реализации более объемлющей коммуникативной функции языка. Итак, различными видами реализации коммуникативной функции языка являются сообщение, воздействие, общение, а также выражение чувств, эмоций, состояний.

Познавательная, или когнитивная, функция языка (от латинского cognition - знание, познание) связана с тем, что в знаках языка осуществляется или фиксируется сознание человека. Язык является инструментом сознания, отражает результаты мыслительной деятельности человека.

Ученые все еще не пришли к однозначному выводу о том, что является первичным - язык или мышление. Возможно, неверна сама постановка вопроса. Ведь слова не только выражают наши мысли, но и сами мысли существуют в виде слов, словесных формулировок даже до их устного произнесения. По крайней мере, зафиксировать дословесную, доязыковую форму сознания пока никому не удавалось. Любые образы и понятия нашего сознания осознаются нами самими и окружающими только тогда, когда облечены в языковую форму. Отсюда и представление о неразрывной связи мышления и языка.

Связь между языком и мышлением была установлена даже с помощью физиометрических свидетельств. Испытуемого человека просили обдумать какую-нибудь сложную задача, и пока он думал, специальные датчики снимали данные с речевого аппарата молчащего человека (с гортани, языка) и обнаруживали нервную активность речевого аппарата. То есть мыслительная работа испытуемых «по привычке» подкреплялась активностью речевого аппарата.

Любопытные свидетельства дают наблюдения над умственной деятельностью полиглотов - людей, умеющих хорошо говорить на многих языках. Они признаются, что в каждом конкретном случае «думают» на том или ином языке. Показателен пример разведчика Штирлица из известного кинофильма - после долгих лет работы в Германии он поймал себя на том, что «думает на немецком языке».

Когнитивная функция языка не только позволяет фиксировать результаты мыслительной деятельности и использовать их, к примеру, в коммуникации. Она также помогает познавать мир. Мышление человека развивается в категориях языка: осознавая новые для себя понятия, вещи и явления, человек называет их. И тем самым упорядочивает свой мир. Эту функцию языка называют номинативной (называние предметов, понятий, явлений).

Номинативная функция языка прямо вытекает из когнитивной. Познанное надо назвать, дать имя. Номинативная функция связана со способностью знаков языка символически обозначать вещи. Способность слов символически замещать предметы помогает нам создавать свой второй мир - отдельный от первого, физического мира. Физический мир плохо поддается нашим манипуляциям. Горы руками не подвигаешь. А вот второй, символический мир - он полностью наш. Мы берем его с собой, куда хотим, и делаем с ним все, что захотим.

Между миром физических реалий и нашим символическим миром, отразившим физический мир в словах языка - есть важнейшее различие. Мир, символически отраженный словами, - это познанный, освоенный мир. Мир познан и освоен только тогда, когда назван. Мир без наших названий - чужой, как далекая неизвестная планета, в нем нет человека, в нем невозможна жизнь человека.

Название позволяет зафиксировать уже познанное. Без названия любой познанный факт действительности, любая вещь оставалась бы в нашем сознании одноразовой случайностью. Называя слова, мы создаем свою - понятную и удобную картину мира. Язык дает нам холст и краски. Стоит, однако, отметить, что не все даже в познанном мире имеет название. К примеру, наше тело - мы «сталкиваемся» с ним ежедневно. У каждой части нашего тела есть название. А как называется часть лица между губой и носом, если там нет усов? Никак. Нет такого названия. Как называется верхняя часть груши? Как называется штырек на пряжке ремня, фиксирующий длину ремня? Многие предметы или явления вроде бы освоены нами, используются нами, но не имеют названий. Почему в этих случаях не реализована номинативная функция языка?

Это неверно поставленный вопрос. Номинативная функция языка все равно реализована, просто более мудреным способом - посредством описания, а не называния. Словами мы можем описать все, что угодно, даже если для этого нет отдельных слов. Ну а те вещи или явления, которые не имеют своих названий, просто таких названий «не заслужили». Это означает, что такие вещи или явления не настолько значимы в обиходе народе, чтобы им давалось свое название (как тому же цанговому карандашу). Для того чтобы предмет получил название, нужно, чтобы он вошел в общественный обиход, перешагнул через некоторый «порог значимости». До каких-то пор еще можно было обходиться случайным или описательным названием, а с этих пор уже нельзя - нужно отдельное имя. Акт называния имеет огромное значение в жизни человека. Встретившись с чем-нибудь, мы прежде всего называем это. Иначе мы не можем ни осмыслить встреченное сами, ни передать сообщение о нем другим людям. Именно с придумывания названий начал библейский Адам. Робинзон Крузо прежде всего назвал спасенного дикаря Пятницей. Путешественники, ботаники, зоологи времен великих открытий искали новое и давали этому новому названия и описания. Примерно этим же занимается по роду деятельности и инновационный менеджер. С другой стороны, название определяет и судьбу названной вещи.

Аккумулятивная функция языка связана с важнейшим предназначением языка - собирать и сохранять информацию, свидетельства культурной деятельности человека. Язык живет гораздо дольше человека, а порой даже и дольше целых народов. Известны так называемые мертвые языки, которые пережили народы, говорившие на этих языках. На этих языках никто не говорит, кроме специалистов, изучающих их. Самый известный «мертвый» язык - латинский. Благодаря тому, что он долгое время был языком науки (а ранее - языком великой культуры), латинский хорошо сохранился и достаточно распространен - даже человек со средним образованием знает несколько латинских изречений. Живые или мертвые языки хранят память многих поколений людей, свидетельства веков. Даже когда забывается изустное предание, археологи могут обнаружить древние письмена и по ним восстановить события давно минувших дней. За века и тысячелетия человечества накопилось огромное количество информации, произведенной и записанной человеком на разных языках мира.

Все гигантские объемы информации, произведенной человечеством, существуют в языковой форме. Иначе говоря, любой фрагмент этой информации принципиально может быть произнесен и воспринят как современниками, так и потомками. Это и есть аккумулятивная функция языка, с помощью которой человечество накапливает и передает информацию как в современности, так и в исторической перспективе - по эстафете поколений.

Разные исследователи выделяют еще немало важных функций языка. К примеру, интересную роль выполняет язык для установления или поддержания контактов между людьми. Возвращаясь после работы с соседом в лифте, вы можете сказать ему: «Что-то сегодня завьюжило не по сезону, а, Аркадий Петрович?» На самом деле и вы, и Аркадий Петрович только что были на улице и прекрасно осведомлены о состоянии погоды. Поэтому ваш вопрос не имеет абсолютно никакого информационного наполнения, он информационно пустой. Он выполняет совершенно другую функцию - фатическую, то есть контактоустанавливающую. Этим риторическим вопросом вы на самом деле лишний раз подтверждаете Аркадию Петровичу добрососедский статус ваших отношений и ваше намерение этот статус сохранить. Если вы запишите все свои реплики за день, то вы убедитесь, что немалая их часть произносится именно с этой целью - не передать информацию, а удостоверить характер ваших отношений с собеседником. А уж какие слова при этом говорятся - второе дело. Это важнейшая функция языка - удостоверять взаимный статус собеседников, поддерживать между ними определенные отношения. Для человека, существа социального, фатическая функция языка очень важна - она не только стабилизирует отношение людей к говорящему, но и позволяет самому говорящему чувствовать себя в обществе «своим». Очень интересно и показательно проанализировать реализацию основных функций языка на примере такого специфического вида человеческой деятельности, как инноватика.

Безусловно, инновационная деятельность невозможна без реализации коммуникативной функции языка. Постановка исследовательских задач, работа в коллективе, проверка результатов исследований, постановка внедренческих задач и контроль их исполнения, простое общение с целью координации действий участников творческого и рабочего процесса - все эти действия немыслимы без коммуникативной функции языка. И именно в этих действиях она и реализуется.

Когнитивная функция языка имеет для инноватики особое значение. Мыслительная работа, выделение ключевых понятий, абстрагирование технологических принципов, анализ оппозиций и явлений смежности, фиксация и анализ эксперимента, перевод инженерных задач в технологическую и внедренческую плоскость - все эти интеллектуальные действия невозможны без участия языка, без реализации его когнитивной функции.

И особые задачи решает язык, когда речь идет о принципиально новых технологиях, не имеющих прецедента, то есть не имеющих, соответственно, операционных, понятийных названий. В этом случае инноватор выступает как Демиург, мифический создатель Вселенной, которые устанавливает связи между объектами и придумывает совершенно новые названия как объектам, так и связям. В этой работе реализуется номинативная функция языка. И оттого, насколько грамотен и умел будет инноватор, зависит дальнейшая жизнь его инноваций. Поймут его последователи и внедренцы или нет? Если новые названия и описания новых технологий не приживутся, то велика вероятность, что не приживутся и сами технологии. Не менее важна и аккумулятивная функция языка, которая обеспечивает работу инноватора дважды: во-первых, она предоставляет ему знания и информацию, накопленные предшественниками, во-вторых, она аккумулирует его собственные результаты в виде знаний, опыта и информации. Собственно, в глобальном смысле аккумулятивная функция языка обеспечивает научно-технический и культурный прогресс человечества, так как именно благодаря ей каждое новое знание, каждый бит информации прочно устанавливается на широкий фундамент из знаний, добытых предшественниками. И этот грандиозный процесс ни на минуту не останавливается. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М.:Высш.школа, 1987. - С.272

язык общение познавательный диалогический