Leçon 5

Sujet : L'essence du processus dissociation électrolytique

Buts et objectifs:

Éducatif:formuler les concepts de « électrolytes, non-électrolytes, rhénium, hydratation, hydrates, hydrates cristallins, eau de cristallisation », révéler l'essence du processus de dissociation électrolytique, considérer les principales dispositions de la théorie de la dissociation électrolytique ;

Éducatif: développer la capacité de travailler avec du texte, caractériser le processus de dissociation électrolytique ;

Éducatif: cultiver l'intérêt pour la chimie, former une vision scientifique du monde.

Matériel : sels, eau, table, manuel, cahiers, fiches pédagogiques.

Pendant les cours :

1)Org.moment

2) Vérifiez d.z.

Conversation frontale : « Principales classes de substances inorganiques » ;

Individuel des lettres enquête sur les cartes

Option 1 : Donnez des définitions : sels, oxydes. Donnez leur classement.

Donne des exemples

Option 2 : Donnez des définitions : bases, acides. Donnez leur classement.

Donne des exemples.

Dictation

Écrivez les formules des acides, leurs résidus acides, indiquez leur valence.

3) Apprendre du nouveau matériel

1.Mise à jour des connaissances

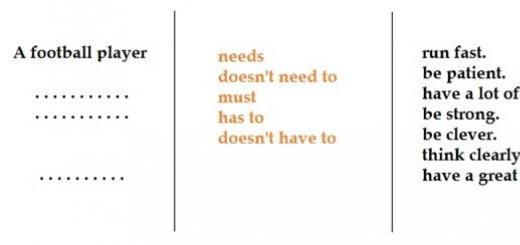

I. Expériences avec des substances sèches, des solutions et des matières fondues sur la conduction du courant électrique

Fig.1 p.3

NaCl sec, soude

Eau distillée - ne conduit pas le courant

Solutions de NaCl, alcalis, sels - conduire le courant

Solutions de glucose

Alcool - ne conduit pas le courant

Sahara

Oxygène

Azote

II. Mécanisme de dissolution dans l'eau

1) B-b avec liaison ionique

Fig.2 Na + Cl - + H-O-H

Dans la solution, les ions sont hydratés – entouré de molécules d’eau

2) In-in avec une liaison polaire covalente

НCl H + + Cl - ions hydratés

La liaison polaire covalente devient ionique

III. Substances

Électrolytes Non-électrolytes p.5

… …

Définitions

Sels d'oxygène

Azote alcalin

Hydrogène acide

Avec liaison ionique ou covalente avec liaison covalente non polaire/faiblement polaire

liaison hautement polaire

IV. Dissociation électrolytique –le processus de décomposition d'un électrolyte en ions lorsqu'il est dissous dans l'eau ou fondu.

V. Dissolution – processus physique et chimique

V. Hydratation ionique

Kablukov et Kistyakovsky ont suggéré que pendant le rhénium, les molécules d'eau s'attachent aux ions, formant hydrate

Définition p.6

VI.Cristaux hydratés et eau de cristallisation

Définition C.7

VII.Dispositions fondamentalesthéories de la dissociation électrolytique

Sam- mais p.8-9 par cœur

4) Fixation

V.1-6 p.13

5) Réflexion

6) d.z.

P.1 récit, définitions et dispositions de la théorie par cœur

1.1. Afin de préserver la réputation de l'entreprise et d'assurer le respect de la législation fédérale, l'Institut fédéral de recherche technologique « Informika » (ci-après dénommée la Société) considère que la tâche la plus importante est d'assurer la légitimité du traitement et la sécurité des données personnelles. données des sujets dans les processus commerciaux de la Société.

1.2. Pour résoudre ce problème, la Société a mis en place, exploite et fait subir un examen (surveillance) périodique d'un système de protection des données personnelles.

1.3. Le traitement des données personnelles au sein de la Société repose sur les principes suivants :

La légalité des finalités et des modalités de traitement des données personnelles et leur intégrité ;

Conformité des finalités du traitement des données personnelles avec les finalités prédéterminées et énoncées lors de la collecte des données personnelles, ainsi qu'avec les pouvoirs de la Société ;

Correspondance du volume et de la nature des données personnelles traitées, des modalités de traitement des données personnelles et des finalités du traitement des données personnelles ;

La fiabilité des données personnelles, leur pertinence et leur suffisance aux finalités du traitement, l'irrecevabilité des traitements de données personnelles excessifs au regard des finalités de collecte des données personnelles ;

La légitimité des mesures organisationnelles et techniques pour assurer la sécurité des données personnelles ;

Amélioration continue du niveau de connaissance des salariés de la Société dans le domaine de la garantie de la sécurité des données personnelles lors de leur traitement ;

Rechercher une amélioration continue du système de protection des données personnelles.

2. Finalités du traitement des données personnelles

2.1. Conformément aux principes de traitement des données personnelles, la Société a déterminé la composition et les finalités du traitement.

Finalités du traitement des données personnelles :

Conclusion, soutien, modification, rupture des contrats de travail, qui sont à la base de l'émergence ou de la rupture des relations de travail entre l'Entreprise et ses salariés ;

Fournir un portail et des services compte personnel pour les étudiants, les parents et les enseignants ;

Stockage des résultats d'apprentissage ;

Respect des obligations prévues par la législation fédérale et d'autres actes juridiques réglementaires ;

3. Règles de traitement des données personnelles

3.1. La Société traite uniquement les données personnelles présentées dans la liste approuvée des données personnelles traitées dans l'Institution autonome de l'État fédéral, Institut national de recherche technologique "Informika".

3.2. La Société n'autorise pas le traitement des catégories de données personnelles suivantes :

Course;

Croyances philosophiques ;

Sur l'état de santé ;

État de vie intime ;

Nationalité;

Croyances religieuses.

3.3. La Société ne traite pas de données personnelles biométriques (informations qui caractérisent les caractéristiques physiologiques et biologiques d'une personne, sur la base desquelles on peut établir son identité).

3.4. La Société n'effectue pas de transfert transfrontalier de données personnelles (transfert de données personnelles vers le territoire d'un État étranger vers une autorité d'un État étranger, une personne physique étrangère ou une personne morale étrangère).

3.5. La Société interdit de prendre des décisions concernant les personnes concernées basées uniquement sur le traitement automatisé de leurs données personnelles.

3.6. La Société ne traite pas de données sur le casier judiciaire des sujets.

3.7. La société ne publie pas les données personnelles du sujet dans des sources accessibles au public sans son consentement préalable.

4. Exigences mises en œuvre pour garantir la sécurité des données personnelles

4.1. Afin d'assurer la sécurité des données personnelles lors de leur traitement, la Société met en œuvre les exigences suivantes : documents réglementaires Fédération de Russie dans le domaine du traitement et de la garantie de la sécurité des données personnelles :

Loi fédérale du 27 juillet 2006 n° 152-FZ « sur les données personnelles » ;

Décret gouvernemental Fédération Russe du 1er novembre 2012 N 1119 « Sur l'approbation des exigences en matière de protection des données personnelles lors de leur traitement dans systèmes d'information données personnelles";

Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 15 septembre 2008 n° 687 « sur l'approbation du règlement sur les spécificités du traitement des données personnelles effectué sans l'utilisation d'outils d'automatisation » ;

Ordonnance du FSTEC de Russie du 18 février 2013 N 21 « Sur l'approbation de la composition et du contenu des mesures organisationnelles et techniques visant à assurer la sécurité des données personnelles lors de leur traitement dans les systèmes d'information sur les données personnelles » ;

Modèle de base des menaces pour la sécurité des données personnelles lors de leur traitement dans les systèmes d'information sur les données personnelles (approuvé par le directeur adjoint du FSTEC de Russie le 15 février 2008) ;

Méthodologie pour déterminer les menaces actuelles pour la sécurité des données personnelles lors de leur traitement dans les systèmes d'information sur les données personnelles (approuvée par le directeur adjoint du FSTEC de Russie le 14 février 2008).

4.2. La société évalue les dommages pouvant être causés aux personnes concernées et identifie les menaces pour la sécurité des données personnelles. Conformément aux menaces actuelles identifiées, la Société applique les mesures organisationnelles et techniques nécessaires et suffisantes, notamment l'utilisation d'outils de sécurité de l'information, la détection des accès non autorisés, la restauration des données personnelles, l'établissement de règles d'accès aux données personnelles, ainsi que la surveillance et évaluation de l’efficacité des mesures appliquées.

4.3. La Société a désigné des personnes chargées d'organiser le traitement et d'assurer la sécurité des données personnelles.

4.4. La direction de la Société est consciente de la nécessité et souhaite garantir un niveau de sécurité adéquat pour les données personnelles traitées dans le cadre de l'activité principale de la Société, à la fois en termes d'exigences des documents réglementaires de la Fédération de Russie et justifiées du point de vue d'évaluer les risques de l'entreprise.

Abstrait

cours de chimie en 8e année

École n°16 à Saransk

Étudiants de 4ème année du département de chimie

Institut de Physique et Chimie

Université d'État de Moscou nommée d'après N.P. Ogareva

Sujet de la leçon : Dissociation électrolytique.

Objectifs de la leçon:

Éducatif:former des concepts de base sur les électrolytes et les non-électrolytes, sur l'écriture d'équations de dissociation, considérer le mécanisme de dissociation de substances avec différents types de liaisons.

Éducatif: Formation de compétences de travail en équipe en combinaison avec un travail individuel, augmentant l'activité créative des étudiants, intérêt cognitifà la chimie, le sens des responsabilités envers ses camarades.

Du développement: Développement des étudiants capacités cognitives, la formation d'une pensée indépendante, la capacité de raisonner logiquement, de généraliser et de tirer des conclusions à partir des connaissances acquises.

Type de cours : combiné.

Méthodes de cours :

Sont communs: explicatif et illustratif;

Privé: verbal – visuel – pratique.

Matériel et réactifs :eau distillée, KCl (solution et solides), solution de saccharose, alcali, HCl, CuSO 4 , un dispositif pour étudier la conductivité électrique des solutions de ces substances, un bécher.

Plan de cours:

Organisation du temps 1 minute.

Vérifier les devoirs 10 min

Apprendre du nouveau matériel 30 min

Résumé 3 minutes

Résumer 1 min

(notation, devoirs)

Bonjour gars!

Je suis heureux de vous accueillir à la leçon.

Mes chers amis!

Je félicite tout le monde en mon nom personnel.

Chacun de vous est bon à sa manière :

Pour les gens, pour les affaires, tout est utile.

Maintenant les gars, ne soyez pas tristes

Et résoudre les problèmes

Allez, n'hésitez pas à venir ici

Et obtenez vos devoirs.

Carte : « Solution excédentaire »

Nommez la solution « extra » (hors rangée) parmi les cinq proposées. Pourquoi pensez-vous qu'il est superflu ? Quel est le point commun entre les quatre autres solutions ?

alliage cuivre-zinc (laiton)

solution d'iode dans l'alcool (teinture d'iode)

alliage cuivre-étain (bronze)

alliage cuivre-nickel (nickel-argent)

alliage d'aluminium et de cuivre (duralumin)

Carte « Solution manquante »

Laquelle des solutions suivantes (a - c) placeriez-vous à la place du point d'interrogation au point 5 ? Expliquez pourquoi vous avez choisi cette solution ? Pourquoi d’autres solutions ne conviennent-elles pas ?

solution d'oxygène dans l'eau

solution d'acide sulfurique dans l'eau

solution de sucre dans l'eau

solution d'acide nitrique dans l'eau

UN) gaz carbonique dans l'air, b) une solution de chlorure de sodium dans l'eau,

c) un alliage d'or et d'argent.

A ce moment-là, les questions sont posées frontalement :

Rappelons-nous le rôle des solutions dans la nature et les activités pratiques des personnes.

Expliquer l'essence de la théorie physique et chimique des solutions. Pourquoi faut-il les combiner ?

Alors, quelle est une solution ?

Fournir des preuves interaction chimique soluté avec de l'eau ?

Qu'est-ce que c'est : l'hydratation, les hydrates, les hydrates cristallins ?

Quelle est la solubilité des substances dans l’eau ?

Comment sont définies les notions « très soluble dans l'eau », « légèrement soluble », « pratiquement insoluble » ?

Jouons au jeu « passez-le à quelqu'un d'autre » :

La question est écrite au tableau : cette substance est-elle classée comme légèrement soluble, hautement soluble ou pratiquement insoluble ? (travailler avec la table de solubilité)

La classe est divisée en six groupes (en rangées). Chaque groupe reçoit une fiche paysage divisée en quatre colonnes (nom de l'élève et réponses à la question) et autant de lignes qu'il y a de joueurs dans l'équipe.

La tâche consiste à établir une connexion différente de celle de vos voisins et à accomplir les tâches.

Si l'élève peut répondre immédiatement à la question, il écrit la réponse et passe rapidement la feuille au membre de l'équipe assis derrière lui. Et l'équipe dont le morceau de papier parvient en premier à l'enseignant reçoit des points supplémentaires.

Laissez-moi vous lire un poème :

Il y avait un cristal ionique,

Pour les ions, la maison est immense,

Il était beau et égal.

Mais des ennuis lui sont arrivés.

Une goutte est tombée sur lui

Et le cristal disparut soudain :

Réparti en ions

Son eau adroite.

Toute la famille a été surprise :

« Que s'est-il passé dehors ?

Et pour répondre cette question Le sujet d'aujourd'hui « Dissociation électrolytique » vous aidera. (disquette n°1 : nom du sujet.) Et le but de notre leçon est de nous familiariser avec les nouvelles notions de ce sujet.

Alors, vous savez qu'il existe des substances qui conduisent bien électricité– ce sont (des conducteurs).

Les conducteurs sont divisés en conducteurs du premier type - métaux et conducteurs du deuxième type - électrolytes.

Rappelez-vous ce qu'est le courant électrique ?(c'est le mouvement dirigé de particules chargées.)

Parce que Puisque nous travaillerons avec un appareil électrique, il est nécessaire de respecter les règles de sécurité. Quelles règles connaissez-vous ? (ne pas toucher les fils nus et les électrodes avec les mains, surtout avec des mains mouillées ; si l'appareil prend feu, éteindre l'interrupteur général, ne pas le laisser branché ; éteindre avec du sable)

Faisons une expérience pour étudier la conductivité électrique des solutions de certaines substances.

Le dispositif est constitué d'un verre dans lequel une solution de la substance d'essai est versée. Une plaque d'ébonite avec deux électrodes de carbone intégrées est placée sur le verre, aux bornes de laquelle des fils sont connectés. L'un d'eux est connecté à une ampoule. Le contact de sortie de l'ampoule et le fil de l'autre borne vont à la source de courant.

Placer les électrodes dans un verre avec du sel cristallin solide CuSO 4 (la lumière ne s'allume pas), puis dans la solution CuSO 4 (le voyant s'allume), puis dans des solutions de HCl, saccharose, alcali et eau distillée.

Pendant l'expérience, les gars remplissent le tableau :

CuSO4 |

etc.

Dites-moi, pourquoi une solution de sel de table conduit-elle le courant électrique, mais pas une solution de saccharose ?(Cela est dû à la formation d’ions.) Qu’est-ce qu’un ion ? (ce sont les plus petites particules chargées d'une substance qui déterminent les propriétés chimiques et physiques de cette substance).

Ainsi, selon leur capacité à conduire le courant électrique, les substances sont divisées en électrolytes et non-électrolytes.(disquette n°1 : définitions des concepts : électrolytes et non-électrolytes)

D’après l’expérience réalisée, il est clair que les électrolytes comprennent des solutions de sels, d’acides, de bases et que les non-électrolytes comprennent des composés organiques, des solides et des gaz.

Dites-moi, quelle est la différence entre les électrolytes et les non-électrolytes ?(type de connexion.). Ceux. Les électrolytes comprennent des substances possédant des liaisons ioniques et polaires covalentes.

La capacité des électrolytes à conduire le courant électrique est fondamentalement différente de la capacité des métaux à conduire le courant électrique. Pourquoi? (puisque la conductivité électrique des métaux est due au mouvement des électrons et la conductivité électrique des électrolytes est associée au mouvement des ions.)

Étudions le comportement des substances dans solution aqueuse en utilisant le chlorure de sodium comme exemple.

Expérience : on descend les électrodes dans un verre avec une solution de chlorure de sodium (la lumière s'allume).

Du résultat de l'expérience, nous concluons que les substances subissent des modifications sous l'influence de l'eau. L'eau provoque la décomposition des électrolytes en ions. Ce processus est appelé dissociation.

Ce processus a été étudié par le scientifique suédois Svante Arrhenius. Écoutons le message de votre camarade de classe sur ses mérites en chimie (disque n°2 : portrait de Svante Arrhenius)

Adepte de la théorie physique des solutions, le scientifique suédois Svante Arrhenius n'a pas pu répondre à la question : pourquoi la dissociation des sels et des alcalis se produit-elle dans une solution aqueuse ? La réponse a été donnée par les chimistes russes Kablukov et Kistyakovsky. L'essence de leurs ajouts est la suivante (pour mémoire) : la raison de la dissociation de l'électrolyte dans la solution est son hydratation, c'est-à-dire interaction avec les molécules d'eau. Et les ions formés lors de la dissociation seront hydratés, c'est-à-dire associés aux molécules d’eau, et leurs propriétés différeront de celles non hydratées.

Qu'est-ce qu'une molécule d'eau ? En général, une molécule d’eau n’est pas chargée. Mais à l’intérieur d’une molécule d’eau, les atomes d’oxygène et d’hydrogène sont disposés de telle sorte que les charges positives et négatives se trouvent aux extrémités opposées de la molécule. Une molécule d’eau est donc un dipôle :

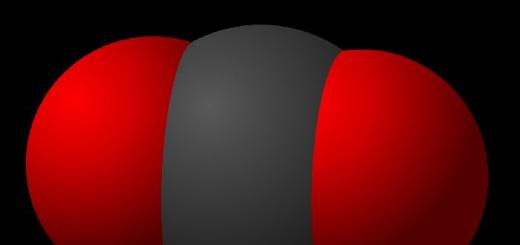

Considérons le mécanisme de dissociation du chlorure de sodium lors de la dissolution. De quel type de connexion dispose cette connexion ? (ionique).(disque n°2 : dissociation des substances à structure ionique).

Je remarque que les électrolytes qui ont une structure ionique se dissocient le plus facilement.

La dissociation des substances possédant des liaisons ioniques se déroule en trois étapes :

Au début, les molécules d'eau se déplaçant de manière chaotique à proximité des ions cristallins sont orientées vers eux avec des pôles de charges opposées - l'orientation se produit.

puis les dipôles d'eau s'attirent, interagissent avec les ions de la couche superficielle du cristal et l'hydratation se produit.

Lorsqu’une molécule d’eau entre dans une solution, elle entraîne avec elle des ions hydratés. Une dissociation se produit.

Comment les molécules d’électrolyte polaire réagissent-elles avec les molécules d’eau ?

Similaire, mais une étape de plus (disque n°2 : dissociation de substances à liaisons polaires covalentes):

orientation

hydratation

ionisation, c'est-à-dire transformation d'une liaison polaire covalente en une liaison ionique.

dissociation

Ainsi, la dissociation électrolytique est le processus de décomposition d'un électrolyte en ions lors de sa dissolution.

Il convient de garder à l'esprit que dans les solutions électrolytiques, des ions se déplaçant de manière chaotique peuvent entrer en collision et se combiner en une molécule. Il s'agit d'un processus d'association.

Faites attention au signe dans l'équation de dissociation.(Disque n°1 : écrire l'équation de dissociation). Étant donné que le nombre de molécules d'eau auxquelles les ions attachent est inconnu, le processus de dissociation des électrolytes est représenté de manière simplifiée : NaCl = Na+ +Cl-

Par exemple, notez l'équation de dissociation abrégée pour certaines substances à structure ionique : Ca(OH) 2, Na 2 SO 4, Na 3 PO 4, Al 2 (SO 4).

Dans la leçon d'aujourd'hui, vous avez appris ce qu'est la dissociation électrolytique, le mécanisme de dissociation.

Sur la base de tout ce qui a été dit, dites-moi quels processus sont cryptés dans le poème :

Il y avait un cristal ionique,

Pour les ions, la maison est immense,

Il était beau et égal.

Mais des ennuis lui sont arrivés.

Une goutte est tombée sur lui

Et le cristal disparut soudain :

Réparti en ions

Son eau adroite.

Toute la famille a été surprise :

« Que s'est-il passé dehors ?

Une chaîne de molécules est soudainement apparue à proximité,

Ils accoururent en un essaim bruyant,

Entourés en formation serrée :

« Nous voulons offrir aux héros

notre amitié pour toujours..."

De l'hydrogène aux anions,

Hydroxyde en cations,

Les ions ne peuvent pas leur échapper

Ni ici ni là.

(dissolution d'une substance à liaison ionique, orientation des molécules d'eau, hydratation, dissociation)

Devoirs: § 35, n° 2,5,6 p.147.

Kazakhstan, région du Kazakhstan du Nord, district nommé d'après Gabit Musrepov, village de Sokologorovka

KSU "École secondaire Sokologorovskaya"

Leçon en 9e année

Sujet : « L'essence du processus de dissociation »

Plan de cours

Sujet: L'essence du processus de dissociation électrolytique

Objectifs de la leçon: approfondir et généraliser les connaissances, les concepts de base de la dissociation électrolytique ; apprendre à les utiliser pour composer des équations de dissociation ; donner une idée de l'universalité de la théorie de la dissociation électrolytique et de son application à la chimie inorganique.

Concepts de base: électrolytes, non-électrolytes, dissociation, hydrates, hydrates cristallins.

Structure de la leçon

1) Moment organisationnel

2) Vérification des devoirs

3) Apprendre du nouveau matériel

4) Consolidation du nouveau matériel

5) Devoirs, notation

Pendant les cours

1) Moment d'organisation (3-5 min.)

2) Vérification des devoirs (10 min.)

a) Définir le polaire covalent et liaisons non polaires dans les molécules suivantes : N 2, CO 2, NH 3, SO 2, HBr.

b) Qu'est-ce que l'électronégativité ?

c) Comment se forment les liaisons σ et les liaisons π ?

d) Quelle est la raison de la forte différence entre propriétés physiques CO 2 et SiO 2 ?

e) Énumérez les types liaison chimique.

3) Étudier du nouveau matériel (15-20 min.)

Électrolytes et non-électrolytes. Vous pouvez vous familiariser expérimentalement avec les caractéristiques de dissolution de substances présentant différents types de liaisons chimiques dans l'eau en étudiant la conductivité électrique des solutions de ces substances à l'aide d'un appareil de test. conductivité électrique solutions.

Si vous plongez les électrodes de l'appareil, par exemple, dans un endroit sec sel de table, alors la lumière ne s'allumera pas. Le même résultat sera obtenu si les électrodes sont immergées dans de l'eau distillée. Cependant, lorsque les électrodes sont immergées dans une solution aqueuse de chlorure de sodium, l'ampoule commence à briller. Cela signifie que la solution de chlorure de sodium conduit le courant électrique. D'autres sels solubles, alcalis et acides se comportent de la même manière que le chlorure de sodium. Les sels et les alcalis conduisent le courant électrique non seulement dans les solutions aqueuses, mais également dans les matières fondues. Les solutions aqueuses, par exemple le sucre, le glucose, l'alcool, l'oxygène, l'azote, ne conduisent pas le courant électrique. Sur la base de ces propriétés, toutes les substances sont divisées en e électrolytes Et non-électrolytes.

Le mécanisme de dissolution de substances avec différents types de liaisons chimiques dans l'eau. Parmi les exemples considérés, pourquoi les sels, les alcalis et les acides conduisent-ils le courant électrique dans une solution aqueuse ? Pour répondre à cette question, il faut rappeler que les propriétés des substances sont déterminées par leur structure. Par exemple, la structure des cristaux de chlorure de sodium diffère de la structure des molécules d’oxygène et d’hydrogène.

Pour comprendre correctement le mécanisme de dissolution des substances ayant des liaisons ioniques dans l'eau, il faut également tenir compte du fait que dans les molécules d'eau, il existe des liaisons covalentes hautement polaires entre les atomes d'hydrogène et d'oxygène. Les molécules d’eau sont donc polaires. Ainsi, par exemple, lorsque le chlorure de sodium est dissous, les molécules d'eau sont attirées par leurs pôles négatifs vers les pôles positifs, c'est-à-dire vers les ions chlorure chargés négativement. En conséquence, la liaison entre les ions est affaiblie et le réseau cristallin est détruit. Ce processus est également facilité par un large constante diélectrique de l'eau, qui à 20 ° C est égal à 81. La liaison chimique entre les ions dans l'eau est affaiblie 81 fois par rapport au vide.

Lorsque des substances ayant une liaison covalente hautement polaire, comme le chlorure d'hydrogène HCl, sont dissoutes dans l'eau, la nature de la liaison chimique change, c'est-à-dire sous l'influence des molécules d'eau polaires, la liaison polaire covalente se transforme en liaison ionique puis en processus de séparation des particules.

Lorsque les électrolytes fondent, ils augmentent mouvements oscillatoires particules, ce qui conduit à un affaiblissement de la connexion entre elles. En conséquence, le réseau cristallin est également détruit. Par conséquent, lorsque les sels et les alcalis sont dissous, ces substances se désintègrent en ions.

Le processus de décomposition d’un électrolyte en ions lorsqu’il est dissous dans l’eau ou fondu est appelé dissociation électrolytique.

Principes théoriques de base de la dissociation électrolytique formulé en 1887 par le scientifique suédois Svante Arrhenius. Cependant, S. Arrhenius n'a pas réussi à révéler pleinement la complexité du processus de dissociation électrolytique. Il n'a pas pris en compte le rôle des molécules de solvant et croyait qu'il y avait des ions libres dans la solution aqueuse. La poursuite du développement des idées sur la dissociation électrolytique ont été obtenues dans les travaux des scientifiques russes I. A. Kablukov et V. A. Kistyakovsky. Pour comprendre l'essence des idées de ces scientifiques, familiarisons-nous avec les phénomènes qui se produisent lorsque des substances se dissolvent dans l'eau.

Lorsque l'hydroxyde de sodium solide NaOH ou l'acide sulfurique concentré H 2 SO 4 est dissous dans l'eau, un fort échauffement se produit. Des précautions particulières doivent être prises lors de la dissolution de l'acide sulfurique, car en raison d'une augmentation de la température, une partie de l'eau peut se transformer en vapeur et, sous sa pression, projeter l'acide hors du récipient. Pour éviter cela, l'acide sulfurique est versé dans l'eau en un mince filet (mais pas l'inverse !) sous agitation constante.

Si, par exemple, du nitrate d'ammonium (nitrate d'ammonium) est dissous dans l'eau dans un verre à paroi mince placé sur une planche humide, on observe un refroidissement si fort que le verre y gèle même. Pourquoi, lorsque des substances se dissolvent, il y a dans certains cas un réchauffement et dans d'autres un refroidissement ?

Une fois dissous solides leur destruction se produit réseaux cristallins et la distribution des particules résultantes entre les molécules de solvant. Où l'énergie nécessaire est absorbée de l'extérieur et le refroidissement se produit. Selon cette caractéristique, le processus de dissolution doit être attribué à phénomènes physiques.

Pourquoi un échauffement se produit-il lorsque certaines substances se dissolvent ?

Comme nous le savons, le dégagement de chaleur est le signe d’une réaction chimique. Ainsi, lors de la dissolution, c'est aussi réactions chimiques . Par exemple, les molécules d'acide sulfurique réagissent avec les molécules d'eau et des composés de composition H 2 SO 4 ·H 2 O (acide sulfurique monohydraté) et H 2 SO 4 ·2H 2 O (acide sulfurique dihydraté) se forment, c'est-à-dire une molécule d'acide sulfurique attache une ou deux molécules d'eau.

L'interaction des molécules d'acide sulfurique avec les molécules d'eau est appelée réaction d'hydratation, et les substances formées dans ce cas sont appelées hydrates.

Les exemples ci-dessus montrent clairement que lorsque des solides sont dissous dans l’eau, des processus à la fois physiques et chimiques se produisent. Si, à la suite de l'hydratation, plus d'énergie est libérée que celle dépensée pour la destruction des cristaux d'une substance, alors la dissolution s'accompagne d'un échauffement, si, au contraire, d'un refroidissement.

Ainsi, la dissolution est un processus physico-chimique.

Cette explication de l'essence du processus de dissolution et de la nature des solutions a été étayée théoriquement pour la première fois par le grand scientifique russe D.I. Mendeleïev. il a développé théorie des solutions d'hydratation.

En étudiant les processus d’hydratation, les scientifiques se posaient une question : avec quelles particules l’eau réagit-elle ?

I.A. Kablukov et V.A. Kistyakovsky ont suggéré indépendamment que les ions électrolytes réagissent avec les molécules d'eau, c'est-à-dire est passe hydratation des ions. Ce

4) Consolidation du nouveau matériel (5-7 min.)

a) Quand a commencé la recherche sur la composition de l’air ?

b) Quelles substances sont contenues dans l'air ?

c) Quel scientifique a établi pour la première fois la composition de l'air français en 1774 ?

5) Devoirs, notation (3 min.)

§26 récit p.70-72 ; Exercices n°3, 4.5 p.72

2

7

Anions Cations Anode Cathode - +

Solution Cristal NaCl Na + + Cl H2OH2O H2OH2O Fig.4.

10 Solution HCl H + + Cl - H2OH2O H2OH2O Riz HCl Cl - H+H+ + - H+H Cl-Cl-

14 Test de dépistage. Option 1. Option 2. 1. Les non-électrolytes comprennent : 1) le carbonate de sodium 2) éthanol 3) acide chlorhydrique 4) nitrate de zinc 1. Les non-électrolytes comprennent : 1) chlorure de baryum 2) sucre 3) acide sulfurique 4) carbonate de potassium 2. Avec la formation de cations et d'anions métalliques, le résidu acide se dissocie : 1). hydroxyde de cuivre (II) 2). hydroxyde de sodium 3). chlorure d'aluminium 4). acide carbonique 2. Avec la formation de cations métalliques et d'anions du résidu acide, les éléments suivants se dissocient : 1) saccharose 2) hydroxyde de sodium 3) bromure d'aluminium 4) acide nitrique 3. Les deux substances du groupe sont des électrolytes : 1). CH4, CO22). C2H5OH, HNO33). CaO, BaSO44). NaCl, KOH 3. Les deux substances du groupe sont des électrolytes : 1). glycérine, SO2 2). CuCl2, KOH3). BaO, K2SO4 4). Fe(OH)3, H2SiO3 4. La plupart des ions hydrogène formés lors de la dissociation est égal à : 1). SALUT 2). H2CO33). H2S4). H2SiO3 4. La plupart des ions hydrogène formés lors de la dissociation sont égaux à : 1). H3PO42). H2SO43). HNO3 4). HF 5. La somme des coefficients de l'équation de dissociation du sulfate d'aluminium est égale à : 1). 4 2). 6 3). 2 4) La somme des coefficients de l'équation de dissociation du carbonate de sodium est égale à : 1). 4 2). 3 3). 2 4). 1