La plus grande découverte K. Marx était la compréhension matérialiste de l'histoire qu'il avait créée en collaboration avec F. Engels. Ses principales dispositions restent en vigueur aujourd'hui.

Dans la philosophie et la méthodologie de la connaissance scientifique, la vision selon laquelle tout théorie scientifique se compose d’une part du noyau central et d’autre part de la périphérie environnante. Révéler l'incohérence d'au moins une idée incluse dans le noyau de la théorie signifie la destruction de ce noyau et la réfutation de cette théorie dans son ensemble. La situation est différente avec les idées qui constituent la partie périphérique de la théorie. Les réfuter et les remplacer par d’autres idées ne remet pas en soi en question la vérité de la théorie dans son ensemble.

Le cœur de la compréhension matérialiste de l’histoire repose, à mon avis, sur six idées que l’on peut à juste titre qualifier de centrales.

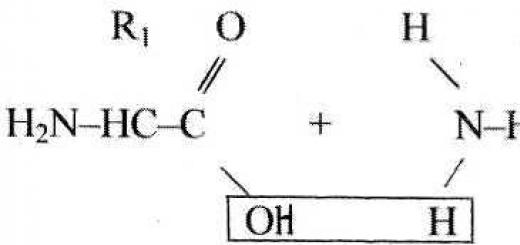

La première proposition du matérialisme historique est que une condition nécessaire l'existence des gens est la production de biens matériels. La production matérielle est la base de toute activité humaine.

Le deuxième point est que la production est toujours de nature sociale et se produit toujours sous une certaine forme sociale. La forme sociale dans laquelle se déroule le processus de production est un système de relations socio-économiques ou, comme les marxistes les appellent aussi, de relations de production.

Troisième point : il n'existe pas un, mais plusieurs types de relations économiques (de production), et donc plusieurs systèmes qualitativement différents de ces relations. Il s’ensuit que la production peut se produire et se produit effectivement sous différentes formes sociales. Il existe donc plusieurs types ou formes de production sociale. Ces types de production sociale étaient appelés modes de production. Chaque mode de production est une production prise sous une forme sociale spécifique.

L’existence de modes de production esclavagistes, féodaux et capitalistes est désormais reconnue pour l’essentiel par presque tous les scientifiques, y compris ceux qui ne partagent pas le point de vue marxiste et n’utilisent pas le terme « mode de production ». Les modes de production esclavagistes, féodaux et capitalistes ne sont pas seulement des types de production sociale, mais aussi des étapes de son développement. Après tout, il ne fait aucun doute que les débuts du capitalisme ne sont apparus qu'aux XVe-XIVe siècles, qu'ils ont été précédés par la féodalité, qui n'a pris forme, au plus tôt, qu'aux VIe-IXe siècles, et que l'épanouissement de l'ancienne la société était associée à l'utilisation généralisée d'esclaves dans la production. L’existence d’une continuité entre les systèmes économiques anciens, féodaux et capitalistes est également indéniable. Et révélant ce fait soulève inévitablement la question : pourquoi à une époque un système de relations économiques dominait, à une autre - une autre, à une troisième - une troisième.

La révolution industrielle s'est déroulée sous les yeux de K. Marx et F. Engels. Et là où l’industrie mécanique pénétrait, elles s’effondraient inévitablement. relations féodales et des capitalistes ont été établis. Et la réponse à la question formulée ci-dessus s'est naturellement imposée : la nature des relations économiques (de production) est déterminée par le niveau de développement des forces sociales qui créent le produit social, c'est-à-dire forces productives de la société. Le changement des systèmes de relations économiques, et donc des principales méthodes de production, repose sur le développement des forces productives. C'est la quatrième proposition du matérialisme historique.

En conséquence, non seulement une base solide a été posée pour la croyance de longue date parmi les économistes en l'objectivité des relations économiques capitalistes, mais il est également devenu clair que non seulement les relations capitalistes, mais toutes les relations économiques en général, ne dépendent pas de la conscience et volonté des gens. Et existant indépendamment de la conscience et de la volonté des gens, les relations économiques déterminent les intérêts des groupes de personnes et des individus, déterminent leur conscience et leur volonté, et donc leurs actions.

Ainsi, le système des rapports économiques (de production) n'est rien d'autre qu'une source objective d'idées sociales, que les vieux matérialistes cherchaient en vain et n'ont pas pu trouver ; il représente l'être social (au sens étroit) ou la matière sociale.

La cinquième position du matérialisme historique est la thèse sur la matérialité des relations économiques (de production). Le système des relations économiques est matériel dans le sens où il est primordial par rapport à la conscience sociale.

Avec la découverte de la matière sociale, le matérialisme s’est étendu aux phénomènes de la vie sociale et est devenu une doctrine philosophique également pertinente pour la nature et la société. C'est cette sorte de matérialisme global, parachevé jusqu'au sommet, qu'on appelle dialectique. Ainsi, l’idée selon laquelle le matérialisme dialectique a d’abord été créé puis étendu à la société est profondément erronée. Au contraire, ce n’est que lorsque la compréhension matérialiste de l’histoire a été créée que le matérialisme est devenu dialectique, mais pas avant. L’essence du nouveau matérialisme de Marx réside dans la compréhension matérialiste de l’histoire.

Selon la compréhension matérialiste de l'histoire, le système de relations économiques (de production) est la base, la base de toute société individuelle spécifique. Et il était naturel de fonder la classification des sociétés spécifiques individuelles, leur division en types, sur le caractère de leur structure économique. Les sociétés fondées sur le même système de relations économiques, fondées sur une méthode de production, appartiennent au même type ; les sociétés fondées sur des méthodes de production différentes appartiennent à des types de société différents. Ces types de société, identifiés sur la base de la structure socio-économique, sont appelés formations socio-économiques. Il en existe autant qu’il existe de méthodes de production de base.

Tout comme les principales méthodes de production représentent non seulement des types, mais aussi des étapes de développement de la production sociale, les formations socio-économiques représentent des types de société qui sont en même temps des étapes de la production mondiale. développement historique. C’est la sixième position de la compréhension matérialiste de l’histoire.

Le concept des méthodes de production de base en tant que types de production et étapes de son développement et le concept de formations socio-économiques en tant que principaux types de société et étapes du développement historique mondial sont inclus au cœur du matérialisme historique. Les jugements sur le nombre de méthodes de production, combien d’entre elles sont fondamentales et sur le nombre de formations socio-économiques, dans quel ordre et comment elles se remplacent, appartiennent à la partie périphérique de la compréhension matérialiste de l’histoire.

Le schéma de changement des formations socio-économiques créé par K. Marx et F. Engels était basé sur la périodisation qui avait alors été établie dans la science historique. l'histoire du monde, dans laquelle trois époques ont été initialement distinguées (ancienne, médiévale, moderne), et plus tard l'ère de l'Orient ancien leur a été ajoutée comme ère antique précédente. Les fondateurs du marxisme associaient une certaine formation socio-économique à chacune de ces époques historiques mondiales. Il n'est pratiquement pas nécessaire de citer dicton célèbre K. Marx sur les modes de production asiatiques, anciens, féodaux et bourgeois. Continuant à développer leur projet, K. Marx et F. Engels, basés principalement sur les travaux de L.G. Morgane" Société ancienne" (1877), sont arrivés à la conclusion que les modes de production antagonistes avaient été précédés par le communautarisme primitif, ou communiste primitif. Selon la conception qu'ils ont développée du présent et de l'avenir de l'humanité, la société capitaliste devrait être remplacée par une société socio-communiste. formation économique. Ainsi est né un projet de développement de l'humanité, dans lequel se distinguent cinq formations déjà existantes et en partie continuant d'exister : communiste primitive, asiatique, ancienne, féodale et bourgeoise, et une autre qui n'existe pas encore, mais qui, selon les fondateurs du marxisme, devrait inévitablement surgir - le communiste.

Lorsqu'une théorie véritablement scientifique est créée, elle devient relativement indépendante par rapport à ses propres créateurs. Par conséquent, toutes les idées même de ses créateurs, sans parler de leurs adeptes, ne sont pas même directement liées aux problèmes qu'elle pose et résout cette théorie, peuvent être considérés comme des éléments de cette théorie. Ainsi, par exemple, F. Engels a avancé à un moment donné la position selon laquelle dans les premiers stades du développement humain, les ordres sociaux n'étaient pas tant déterminés par la production de biens matériels, mais par la production de l'homme lui-même (production d'enfants). Et bien que cette position ait été avancée par l'un des créateurs de la compréhension matérialiste de l'histoire, elle ne peut être considérée comme incluse non seulement dans le noyau central, mais aussi dans la partie périphérique de cette théorie. C’est incompatible avec les principes fondamentaux du matérialisme historique. Cela a été souligné un jour par G. Kunov. Mais l’essentiel est que c’est faux.

K. Marx et F. Engels se sont prononcés sur une grande variété de questions. K. Marx avait un certain système de vues sur la société orientale (asiatique), ancienne et féodale, F. Engels - sur la société primitive. Mais leurs conceptions de primitivité, d'antiquité, etc. ne sont inclus comme éléments constitutifs (même périphériques) ni dans la compréhension matérialiste de l’histoire ni dans le marxisme dans son ensemble. Et l'obsolescence et même l'erreur pure et simple de certaines idées de K. Marx et F. Engels sur la primitivité, l'antiquité, la religion, l'art, etc. ne peut en aucun cas indiquer l’échec de la compréhension matérialiste de l’histoire. Même révéler l’inexactitude de certaines idées de Marx incluses dans sa théorie de l’économie capitaliste, qui est l’une des parties principales du marxisme, n’affecte pas directement le noyau central de la conception matérialiste de l’histoire.

En Russie avant la révolution et à l’étranger, avant et aujourd’hui, la compréhension matérialiste de l’histoire a été critiquée. En URSS, de telles critiques ont commencé quelque part en 1989 et ont pris un caractère écrasant après août 1991. En réalité, qualifier toutes ces critiques ne peut être qu'exagéré. C'était une véritable persécution. Et ils ont commencé à aborder le matérialisme historique de la même manière qu’il était défendu auparavant. Les historiens de Temps soviétique Ils ont dit : quiconque est contre la compréhension matérialiste de l'histoire n'est pas homme soviétique. L’argument des « démocrates » n’était pas moins simple : le Goulag existait à l’époque soviétique, ce qui signifie que le matérialisme historique est faux du début à la fin. En règle générale, la compréhension matérialiste de l’histoire n’a pas été réfutée. Ils ont simplement parlé de son échec scientifique complet comme d’une évidence. Et ceux qui ont néanmoins tenté de la réfuter ont agi selon un schéma bien établi : attribuant une absurdité délibérée au matérialisme historique, ils ont prouvé que c’était une absurdité et ont célébré la victoire.

L’attaque contre la compréhension matérialiste de l’histoire qui s’est déroulée après août 1991 a suscité la sympathie de nombreux historiens. Certains d’entre eux ont même participé activement au combat. L’une des raisons de l’hostilité d’un nombre considérable de spécialistes à l’égard du matérialisme historique était qu’il leur avait été imposé auparavant. Cela a inévitablement suscité un sentiment de protestation. Une autre raison était que le marxisme, devenu l'idéologie dominante et un moyen de justifier les ordres « socialistes » existant dans notre pays (qui n'ont en réalité rien de commun avec le socialisme), a dégénéré : d'un système cohérent de vues scientifiques, il s'est transformé en un ensemble de phrases clichées utilisées comme sorts et slogans. Le marxisme réel a été remplacé par l’apparition du marxisme – le pseudo-marxisme. Cela a affecté toutes les parties du marxisme, sans exclure la compréhension matérialiste de l’histoire. Ce que F. Engels craignait le plus s'est produit. « ... La méthode matérialiste, écrit-il, se transforme en son contraire lorsqu'elle est utilisée non pas comme fil conducteur dans la recherche historique, mais comme modèle prêt à l'emploi, selon lequel les faits historiques sont découpés et remodelés."

En même temps, non seulement les dispositions mêmes de la compréhension matérialiste de l’histoire se sont transformées en projets morts, mais encore les thèses qui ne découlaient pas du matérialisme historique ont été présentées comme des vérités marxistes immuables. Il suffit de donner un tel exemple. On le soutient depuis longtemps : le marxisme enseigne que la société de première classe ne peut être que esclavagiste et nulle autre. C’est un fait que les sociétés de première classe étaient d’anciennes sociétés orientales. Cela a conduit à la conclusion que ces sociétés étaient des sociétés esclavagistes. Quiconque pensait le contraire était automatiquement déclaré antimarxiste. Dans les sociétés de l’Orient ancien, il y avait bien des esclaves, même si leur exploitation n’a jamais été la forme dominante. Cela a permis aux historiens de justifier au moins d'une manière ou d'une autre la position selon laquelle ces sociétés appartenaient à la formation esclavagiste. Les choses étaient pires lorsque les sociétés censées posséder des esclaves n’avaient pas d’esclaves. Ensuite, les producteurs directs qui n’étaient pas des esclaves ont été déclarés esclaves et la société a été caractérisée comme étant une société esclavagiste précoce.

Le matérialisme historique était considéré comme une méthode qui permet, avant même de commencer l'étude d'une société particulière, d'établir ce que le chercheur y trouvera. Il était difficile de trouver quelque chose de plus stupide. En fait, une compréhension matérialiste de l'histoire ne précède pas les résultats de la recherche, elle indique seulement comment regarder pour comprendre l'essence d'une société particulière.

Cependant, il serait erroné de croire que pour transformer le matérialisme historique du modèle dans lequel les faits s'inscrivaient, comme il l'a été pour nous depuis longtemps, en une véritable méthode de recherche historique, il suffit de revenir à les racines, pour restaurer les droits de tout ce qui a été créé autrefois par K. Marx et F. Engels. La compréhension matérialiste de l'histoire a besoin d'une sérieuse mise à jour, qui implique non seulement l'introduction de nouvelles dispositions que ses fondateurs n'avaient pas, mais aussi le rejet d'un certain nombre de leurs thèses.

Pas une seule des idées contenues au cœur de la compréhension matérialiste de l’histoire n’a jamais été réfutée par qui que ce soit. En ce sens, le matérialisme historique est inébranlable. Quant à sa périphérie, une grande partie est obsolète et doit être remplacée et complétée.

En raison de la portée limitée de l'article de plus problèmes du matérialisme historique qui doivent être développés, je n'en prendrai qu'un, mais peut-être le plus important : la doctrine des formations socio-économiques.

2. Formation socio-économique et organisme sociohistorique

L’un des défauts importants du matérialisme historique orthodoxe était qu’il n’identifiait pas et ne développait pas théoriquement les significations fondamentales du mot « société ». Et ce mot a de telles significations langage scientifique en a au moins cinq. Le premier sens est une société séparée spécifique, qui est une unité relativement indépendante du développement historique. Dans cette compréhension, j'appellerai la société un organisme socio-historique (sociohistorique) ou, en bref, un socior.

La deuxième signification est un système spatialement limité d’organismes socio-historiques, ou un système sociologique. Le troisième sens concerne tous les organismes socio-historiques qui ont toujours existé et existent actuellement ensemble - la société humaine dans son ensemble. Le quatrième sens est la société en général, indépendamment de toute forme spécifique de son existence réelle. Le cinquième sens est une société en général d'un certain type (une société particulière ou un type de société), par exemple une société féodale ou une société industrielle.

Pour l’historien, les trois premiers sens du terme société revêtent une importance particulière. Les organismes socio-historiques sont les sujets originels, élémentaires et primaires du processus historique, à partir desquels sont composés tous les autres sujets plus complexes - les systèmes sociologiques de différents niveaux. Chacun des systèmes sociologiques, quel que soit leur niveau hiérarchique, était également sujet du processus historique. Le sujet suprême et ultime du processus historique est la société humaine dans son ensemble.

Il existe différentes classifications des organismes socio-historiques (selon la forme de gouvernement, la religion dominante, le système socio-économique, le secteur dominant de l'économie, etc.). Mais le plus classification générale- division des organismes sociohistoriques selon le mode de leur organisation interne en deux types principaux.

Le premier type est celui des organismes socio-historiques, qui sont des unions de personnes organisées selon le principe d'appartenance personnelle, principalement de parenté. Chacun de ces socioeurs est indissociable de son personnel et est capable de se déplacer d'un territoire à un autre sans perdre son identité. J'appellerai de telles sociétés des organismes démosociaux (démosocors). Ils sont caractéristiques de l’ère pré-classique de l’histoire humaine. Les exemples incluent les communautés primitives et les organismes multicommunautaires appelés tribus et chefferies.

Les limites des organismes du deuxième type sont les limites du territoire qu'ils occupent. Ces formations sont organisées selon le principe territorial et sont indissociables des zones de la surface terrestre qu’elles occupent. En conséquence, le personnel de chacun de ces organismes agit par rapport à cet organisme comme un phénomène spécial indépendant - sa population. J'appellerai ce type de société des organismes géosociaux (géosociors). Ils sont caractéristiques d’une société de classes. Ils sont généralement appelés États ou pays.

Puisque le matérialisme historique n'avait pas le concept d'organisme socio-historique, il n'a développé ni le concept d'un système régional d'organismes socio-historiques, ni le concept de société humaine dans son ensemble comme la totalité de tous les socios existants et existants. Ce dernier concept, bien que présent sous une forme implicite (implicite), ne se distinguait pas clairement du concept de société en général.

L'absence du concept d'organisme sociohistorique dans l'appareil catégorique de la théorie marxiste de l'histoire a inévitablement interféré avec la compréhension de la catégorie de formation socio-économique. Il était impossible de vraiment comprendre la catégorie de formation socio-économique sans la comparer au concept d'organisme socio-historique. En définissant une formation comme une société ou comme une étape de développement de la société, nos spécialistes du matérialisme historique n'ont en aucun cas révélé le sens qu'ils donnaient au mot « société » ; pire, ils sont passés sans cesse, sans s'en rendre complètement compte, de un sens de ce mot à un autre, ce qui provoquait inévitablement une incroyable confusion.

Chaque formation socio-économique spécifique représente un certain type de société, identifié sur la base de la structure socio-économique. Cela signifie qu'une formation socio-économique spécifique n'est rien de plus que quelque chose de commun inhérent à tous les organismes socio-historiques ayant une structure socio-économique donnée. Le concept de formation spécifique capture toujours, d’une part, l’identité fondamentale de tous les organismes sociohistoriques basés sur le même système de relations de production, et d’autre part, la différence significative entre des sociétés spécifiques aux structures socio-économiques différentes. Ainsi, la relation entre un organisme sociohistorique appartenant à l'une ou l'autre formation socio-économique et cette formation elle-même est une relation entre l'individu et le général.

Le problème du général et du séparé est l’un des problèmes les plus importants de la philosophie et des débats autour de lui ont été menés tout au long de l’histoire de ce domaine. connaissance humaine. Depuis le Moyen Âge, deux orientations principales pour résoudre ce problème ont été appelées nominalisme et réalisme. Selon les nominalistes, dans le monde objectif, seul le séparé existe. Soit il n’y a rien de général, soit cela n’existe que dans la conscience, c’est une construction mentale humaine.

Les réalistes défendaient un point de vue différent. Ils croyaient que le général existe en réalité, en dehors et indépendamment de la conscience humaine et forme un monde spécial, différent du monde sensoriel des phénomènes individuels. Ce monde particulier du général est de nature spirituelle, idéal et primordial par rapport au monde des choses individuelles.

Il y a une part de vérité dans chacun de ces deux points de vue, mais tous deux sont faux. Pour les scientifiques, l’existence de lois, de modèles, d’essences et de nécessités dans le monde objectif est indéniable. Et tout cela est commun. Le général existe donc non seulement dans la conscience, mais aussi dans le monde objectif, mais seulement différemment de l’existence de l’individu. Et cette altérité de l’être général ne consiste nullement dans le fait qu’il forme un monde particulier opposé au monde de l’individu. Il n’y a pas de monde spécial en commun. Le général n’existe pas en soi, ni indépendamment, mais seulement dans le particulier et à travers le particulier. En revanche, l’individu n’existe pas sans le général.

Il y en a donc deux dans le monde différents types existence objective : un type est l'existence indépendante, comme le séparé existe, et le second est l'existence uniquement dans le séparé et à travers le séparé, comme le général existe. Malheureusement, dans notre langage philosophique, il n’existe aucun terme pour désigner ces deux formes différentes d’existence objective. Parfois, cependant, ils disent que l’individu existe en tant que tel, mais que le général, bien qu’existant en réalité, n’existe pas en tant que tel. À l’avenir, je désignerai l’existence indépendante comme l’existence de soi, comme l’existence de soi, et l’existence dans un autre et à travers un autre comme une autre existence, ou comme une autre existence.

Pour connaître le général (essence, loi, etc.), il faut « l'extraire » de l'individu, le « purifier » de l'individu, le présenter sous une forme « pure », c'est-à-dire de telle sorte qu'il ne peut exister que dans la pensée. Le processus d'« extraction » du général du particulier, dans lequel il existe effectivement, dans lequel il est caché, ne peut être autre chose que le processus de création d'un général « pur ». La forme d'existence du général « pur » sont les concepts et leurs systèmes - hypothèses, concepts, théories, etc. Dans la conscience, l'autre existant, le général apparaît comme existant en soi, comme séparé. Mais cette existence personnelle n’est pas réelle, mais idéale. Ici nous avons devant nous une chose à part, mais pas une chose réellement séparée, mais une chose idéale.

Après cette excursion dans la théorie de la connaissance, revenons au problème de la formation. Chaque formation socio-économique spécifique étant générale, elle peut et existe toujours dans monde réel seulement dans les sociétés individuelles, les organismes sociohistoriques, et comme leur base commune, leur essence intérieure et donc leur type.

Les points communs entre les organismes socio-historiques appartenant à la même formation socio-économique ne se limitent bien entendu pas à leur structure socio-économique. Mais ce qui unit tous ces organismes sociaux et détermine leur appartenance au même type, c'est bien entendu avant tout la présence en chacun d'eux du même système de relations de production. Tout ce qui les rend similaires découle de ce point commun fondamental. C'est pourquoi V.I. Lénine a défini à plusieurs reprises une formation socio-économique comme un ensemble ou un système de certaines relations de production. Mais en même temps, il ne l’a jamais réduit complètement à un système de relations professionnelles. Pour lui, une formation socio-économique a toujours été un type de société pris dans l'unité de tous ses aspects. Il caractérise le système des relations de production comme le « squelette » d'une formation socio-économique, qui est toujours revêtu de « chair et de sang » d'autres relations sociales. Mais ce « squelette » contient toujours toute l’essence d’une formation socio-économique particulière.

Puisque les rapports de production sont objectifs et matériels, alors tout le système qu’ils forment est en conséquence matériel. Cela signifie qu'il fonctionne et se développe selon ses propres lois, indépendamment de la conscience et de la volonté des personnes vivant dans le système de ces relations. Ces lois sont les lois du fonctionnement et du développement d'une formation socio-économique. L'introduction du concept de formation socio-économique, permettant pour la première fois d'envisager l'évolution de la société comme un processus historique naturel, a permis d'identifier non seulement ce qui est commun entre les organismes socio-historiques, mais en même temps ce qui se répète dans leur développement.

Tous les organismes sociohistoriques appartenant à une même formation, ayant pour base le même système de relations de production, doivent inévitablement se développer selon les mêmes lois. Aussi différents que puissent être l’Angleterre moderne et l’Espagne moderne, l’Italie moderne et le Japon moderne, ce sont tous des organismes sociohistoriques bourgeois, et leur développement est déterminé par l’action des mêmes lois – les lois du capitalisme.

Différentes formations reposent sur des systèmes de relations socio-économiques qualitativement différents. Cela signifie que différentes formations se développent différemment, selon des lois différentes. Par conséquent, de ce point de vue, la tâche la plus importante des sciences sociales est d'étudier les lois du fonctionnement et du développement de chacune des formations socio-économiques, c'est-à-dire de créer une théorie pour chacune d'elles. En ce qui concerne le capitalisme, K. Marx a tenté de résoudre ce problème.

La seule manière qui puisse conduire à la création d'une théorie de toute formation est d'identifier cette chose essentielle et commune qui se manifeste dans le développement de tous les organismes sociohistoriques d'un type donné. Il est bien clair qu'il est impossible de révéler ce qu'il y a de commun dans les phénomènes sans se laisser distraire des différences qui les existent. Il n'est possible d'identifier la nécessité objective interne de tout processus réel qu'en le libérant de la forme historique concrète dans laquelle il s'est manifesté, qu'en présentant ce processus sous une forme « pure », sous une forme logique, c'est-à-dire la manière dont il s'est manifesté. ne peut exister que dans la conscience théorique.

Si dans la réalité historique une formation socio-économique spécifique n'existe que dans les organismes socio-historiques comme base commune, alors en théorie cette essence interne des sociétés individuelles apparaît sous sa forme pure, comme quelque chose existant de manière indépendante, à savoir comme un organisme socio-historique idéal d'un type donné. .

Un exemple est le Capital de Marx. Cet ouvrage examine le fonctionnement et le développement de la société capitaliste, mais pas d'une société spécifique - anglaise, française, italienne, etc., mais de la société capitaliste en général. Et le développement de ce capitalisme idéal, pure formation socio-économique bourgeoise, n’est rien d’autre qu’une reproduction de la nécessité interne, du modèle objectif d’évolution de chaque société capitaliste individuelle. Toutes les autres formations apparaissent en théorie comme des organismes sociaux idéaux.

Il est clair qu'une formation socio-économique spécifique dans sa forme pure, c'est-à-dire en tant qu'organisme socio-historique particulier, ne peut exister qu'en théorie, mais pas dans la réalité historique. Dans ces dernières, elle existe dans les sociétés individuelles comme leur essence interne, leur base objective.

Chaque formation socio-économique réelle et concrète est un type de société et donc un trait commun objectif inhérent à tous les organismes sociohistoriques d'un type donné. On peut donc bien l’appeler une société, mais en aucun cas un véritable organisme socio-historique. Il ne peut agir comme organisme sociohistorique qu’en théorie, mais pas en réalité. Chaque formation socio-économique spécifique, étant un certain type de société, est la même société de ce type en général. La formation socio-économique capitaliste est une société de type capitaliste et en même temps une société capitaliste en général.

Chaque formation spécifique est dans une certaine relation non seulement avec les organismes sociohistoriques d'un type donné, mais avec la société en général, c'est-à-dire ce point commun objectif inhérent à tous les organismes sociohistoriques, quel que soit leur type. Par rapport aux organismes sociohistoriques d'un type donné, chaque formation spécifique agit comme une formation générale. Par rapport à la société en général, une formation spécifique agit comme un général d'un niveau inférieur, c'est-à-dire aussi spécial, comme une variété spécifique de la société en général, comme une société particulière.

Lorsqu'ils parlent de formation socio-économique, ni les auteurs de monographies ni les auteurs de manuels n'ont jamais tracé une ligne claire entre les formations spécifiques et la formation en général. Cependant, la différence existe et elle est significative. Chaque formation sociale spécifique représente non seulement un type de société, mais aussi une société de ce type en général, une société particulière (société féodale en général, société capitaliste en général, etc.). La situation est complètement différente avec un contexte socio-économique formation en général. Ce n’est pas une société dans aucun sens du terme.

Nos spécialistes de l’histoire n’ont jamais compris cela. Dans toutes les monographies et dans tous les manuels sur le matérialisme historique, la structure de la formation était toujours considérée et ses principaux éléments étaient répertoriés : base, superstructure, y compris la conscience sociale, etc. Ces gens croyaient que si l'on mettait en évidence ce qui est commun au primitif, sociétés esclavagistes, féodales, etc., alors la formation en général apparaîtra devant nous. Mais en fait, dans ce cas, ce qui apparaîtra devant nous, ce n’est pas la formation en général, mais la société en général. Imaginant qu'ils décrivaient la structure d'une formation en général, les historiens dessinaient en réalité la structure de la société en général, c'est-à-dire a parlé de ce qui est commun à tous les organismes sociohistoriques sans exception.

Toute formation socio-économique spécifique apparaît sous deux formes : (1) c'est un type spécifique de société et (2) c'est une société en général de ce type. Le concept de formation spécifique est donc inclus dans deux séries de concepts différentes. Une rangée : (1) le concept d'un organisme sociohistorique en tant que société concrète distincte - (2) le concept de l'une ou l'autre formation spécifique en tant que société en général d'un certain type, c'est-à-dire une société spéciale - (3) le concept de la société en général. Autre série : (1) le concept d'organismes sociohistoriques en tant que sociétés spécifiques individuelles - (2) le concept de formations spécifiques en tant que différents types d'organismes sociohistoriques de la société et - (3) le concept de formation socio-économique en général en tant que type des organismes sociohistoriques en général.

Le concept de formation socio-économique en général, comme le concept de société en général, reflète le concept général, mais différent de celui qui reflète le concept de société en général. Le concept de société reflète généralement ce qui est commun à tous les organismes sociohistoriques, quel que soit leur type. Le concept de formation socio-économique reflète généralement ce qui est commun à toutes les formations socio-économiques spécifiques, quelles que soient leurs caractéristiques spécifiques, à savoir qu'elles sont toutes des types identifiés sur la base de la structure socio-économique.

Dans tous les ouvrages et manuels, lorsqu'une formation était définie comme une société, sans indiquer quelle formation nous parlons de: une formation spécifique ou une formation en général, il n'a jamais été précisé s'il s'agissait d'une société à part ou de la société en général. Et souvent les deux auteurs, et plus encore les lecteurs, ont compris la formation comme une société à part, ce qui était complètement absurde. Et lorsque certains auteurs ont essayé de prendre en compte le fait qu’une formation est un type de société, les résultats ont souvent été encore pires. Voici un exemple d'un aide pédagogique: « Chaque société est... un organisme intégral, une formation dite socio-économique, c'est-à-dire un certain type historique de société avec son propre mode de production, sa base et sa superstructure. »

En réaction à ce type d’interprétation des formations socio-économiques est né un déni de leur existence réelle. Mais cela n’était pas seulement dû à l’incroyable confusion qui existait dans notre littérature sur la question des formations. La situation était plus compliquée. Comme nous l’avons déjà indiqué, en théorie, les formations socio-économiques existent en tant qu’organismes sociohistoriques idéaux. Ne trouvant pas de telles formations dans la réalité historique, certains de nos historiens, et après eux certains historiens de l'histoire, sont arrivés à la conclusion que les formations n'existent pas du tout en réalité, qu'elles ne sont que des constructions logiques et théoriques.

Ils étaient incapables de comprendre que les formations socio-économiques existent dans la réalité historique, mais différemment qu’en théorie, non pas comme des organismes socio-historiques idéaux d’un type ou d’un autre, mais comme un point commun objectif dans des organismes socio-historiques réels d’un type ou d’un autre. Pour eux, l’être se réduisait à l’existence de soi. Eux, comme tous les nominalistes en général, n'ont pas pris en compte les autres êtres, et les formations socio-économiques, comme déjà indiqué, n'ont pas leur propre existence. Ils n’existent pas par eux-mêmes, mais existent d’autres manières.

À cet égard, on ne peut s'empêcher de dire que la théorie des formations peut être acceptée ou rejetée. Mais les formations socio-économiques elles-mêmes ne peuvent être ignorées. Leur existence, du moins en tant que certains types de société, est un fait incontestable.

3. La compréhension orthodoxe du changement des formations socio-économiques et de son échec

Dans la théorie des formations socio-économiques de K. Marx, chaque formation agit comme une société en général d'un certain type et donc comme un organisme socio-historique pur et idéal d'un type donné. Cette théorie présente la société primitive en général, la société asiatique en général, la société ancienne pure, etc. En conséquence, le changement des formations sociales y apparaît comme la transformation d'un organisme socio-historique idéal d'un type en un organisme socio-historique pur de un autre, plus type élevé: la société ancienne en général en société féodale en général, la société féodale pure en société capitaliste pure, etc. Conformément à cela, la société humaine dans son ensemble apparaît en théorie comme la société en général - comme un seul organisme socio-historique pur, les étapes de développement dont sont constituées des sociétés en général d'un certain type : purement primitives, pures asiatiques, pures anciennes, pures féodales et purement capitalistes.

Mais dans la réalité historique, la société humaine n’a jamais été un seul organisme socio-historique. Il a toujours représenté une grande variété d’organismes sociohistoriques. Et les formations socio-économiques spécifiques n’ont jamais existé dans la réalité historique en tant qu’organismes sociohistoriques. Chaque formation n'a toujours existé que comme ce point commun fondamental inhérent à tous les organismes socio-historiques, qui ont pour base le même système de relations socio-économiques.

Et en soi, il n’y a rien de répréhensible dans un tel écart entre la théorie et la réalité. Cela se produit toujours dans n'importe quelle science. Après tout, chacun d'eux prend l'essence des phénomènes sous sa forme pure, et sous cette forme l'essence n'existe jamais dans la réalité, car chacun d'eux considère la nécessité, la régularité, la loi sous sa forme pure, mais les lois pures n'existent pas dans le monde.

Par conséquent, la tâche la plus importante dans toute science est ce qu’on appelle communément l’interprétation de la théorie. Elle consiste à identifier comment la nécessité, apparaissant en théorie sous sa forme pure, se manifeste dans la réalité. Appliquée à la théorie des formations, la question est de savoir comment se réalise dans l’histoire un schéma qui prétend reproduire la nécessité objective du développement de la société humaine dans son ensemble, c’est-à-dire de tous les organismes socio-historiques existants et existants. Représente-t-il un modèle idéal du développement de chaque organisme socio-historique pris séparément, ou seulement de l’ensemble d’entre eux ?

Dans notre littérature, la question est de savoir si le schéma marxiste de changement dans les formations socio-économiques représente une reproduction mentale de l'évolution de chaque organisme socio-historique pris séparément, ou s'il exprime la logique objective interne du développement de la seule société humaine comme l’ensemble, mais pas les sociologues individuels qui le composent, n’a jamais été présenté sous une forme claire. Cela est dû en grande partie au fait que dans la théorie marxiste il n’y avait pas de concept d’organisme socio-historique, et donc de concept de système d’organismes socio-historiques. En conséquence, il n’a jamais fait une distinction suffisamment claire entre la société humaine dans son ensemble et la société en général, n’a pas analysé la différence entre la formation telle qu’elle existe en théorie et la formation telle qu’elle existe dans la réalité, etc.

Mais si cette question n'était pas posée théoriquement, elle était néanmoins résolue dans la pratique. En fait, on pensait que le schéma de développement et de changement des formations socio-économiques de Marx aurait dû se réaliser dans l’évolution de chaque société spécifique, c’est-à-dire de chaque organisme socio-historique. En conséquence, l’histoire mondiale a été présentée comme un ensemble d’histoires de nombreux organismes socio-historiques existants, dont chacun devait normalement « passer par » toutes les formations socio-économiques.

Si ce n’est pas partout, du moins dans certaines œuvres d’Istmatov, cette vision est exprimée avec la plus grande clarté. « K. Marx et F. Engels », lit-on dans l'un d'eux, « étudiant l'histoire du monde, sont arrivés à la conclusion qu'avec toute la diversité du développement social, il existe dans tous les pays une tendance générale, nécessaire et récurrente : tous les pays traversent dans leur histoire les mêmes étapes. Les caractéristiques les plus générales de ces étapes sont exprimées dans le concept de « formation socio-économique ». Et plus loin : « De ce concept il résulte que tous les peuples, quelles que soient les caractéristiques de leur développement historique , passent forcément par fondamentalement les mêmes formations."

Ainsi, le changement des formations socio-économiques était considéré comme se produisant exclusivement au sein des organismes socio-historiques. En conséquence, les formations socio-économiques ont agi principalement comme des étapes de développement non pas de la société humaine dans son ensemble, mais d'organismes socio-historiques individuels. La base pour les considérer comme des étapes du développement historique mondial n'était donnée que par le fait que tous, ou du moins la majorité des organismes socio-historiques « sont passés par eux ».

Bien entendu, les chercheurs qui adhéraient consciemment ou inconsciemment à cette compréhension de l’histoire ne pouvaient s’empêcher de constater qu’il existait des faits qui ne correspondaient pas à leurs idées. Mais ils n'ont prêté attention principalement qu'à ceux de ces faits qui pouvaient être interprétés comme un « saut » par l'un ou l'autre « peuple » de l'une ou l'autre formation socio-économique, et les ont expliqués comme toujours un écart possible et même inévitable par rapport à la norme. causée par la confluence d’événements, de certaines circonstances historiques spécifiques.

L'interprétation du changement de formations comme un changement constant du type d'organismes socio-historiques existants était dans une certaine mesure conforme aux faits de l'histoire de l'Europe occidentale à l'époque moderne. Le remplacement de la féodalité par le capitalisme s'est produit ici, en règle générale, sous la forme d'une transformation qualitative des organismes socio-historiques existants. Les organismes socio-historiques qualitativement changeants, passant d'organismes féodaux à capitalistes, sont restés en même temps comme des unités particulières du développement historique.

La France, par exemple, étant passée de féodale à bourgeoise, a continué à exister en tant que France. Les sociétés féodales et bourgeoises tardives de France, malgré toutes leurs différences, ont une chose en commun : elles constituent des étapes successives de l'évolution de l'organisme géosocial français. La même chose a pu être observée en Angleterre, en Espagne et au Portugal. Cependant, avec l’Allemagne et l’Italie, la situation était différente : même à l’époque du féodalisme tardif, ni les organismes socio-historiques allemands ni italiens n’existaient.

Si nous regardons l'histoire du monde telle qu'elle était avant la féodalité tardive, alors tout cela apparaîtra, en tout cas, non pas comme un processus de changements étape par étape dans un certain nombre d'organismes socio-historiques initialement existants. L'histoire du monde est le processus d'émergence, de développement et de mort d'une grande variété d'organismes socio-historiques. Ces derniers coexistaient donc non seulement dans l’espace, mais les uns à côté des autres. Ils sont apparus et sont morts, se sont remplacés, se sont remplacés, c'est-à-dire qu'ils ont coexisté dans le temps.

Si en Europe occidentale les XVIe-XXe siècles. Alors qu'il y a eu (et même alors pas toujours) un changement dans les types d'organismes socio-historiques tout en les préservant eux-mêmes en tant qu'unités particulières du développement historique, alors, par exemple, l'Orient ancien était caractérisé par l'image exactement opposée : l'émergence et disparition d'organismes socio-historiques sans changer leur type. Les organismes socio-historiques nouvellement apparus n’étaient pas différents des morts en termes de type, c’est-à-dire d’affiliation formationnelle.

L’histoire du monde ne connaît pas un seul organisme socio-historique qui aurait « traversé » non seulement toutes les formations, mais au moins trois d’entre elles. Mais nous connaissons de nombreux organismes socio-historiques dans le développement desquels il n'y a eu aucun changement de formation. Ils sont apparus comme des organismes socio-historiques d'un type spécifique et ont disparu sans subir aucun changement à cet égard. Ils sont apparus, par exemple, comme Asiatiques et ont disparu comme Asiatiques, sont apparus comme anciens et sont morts comme anciens.

J’ai déjà noté que l’absence dans la théorie marxiste de l’histoire du concept d’organisme socio-historique constituait un obstacle sérieux à toute formulation claire du problème de l’interprétation du schéma de Marx sur le changement des formations socio-économiques. Mais en même temps, et dans une large mesure, cela nous a empêché de prendre conscience du décalage qui existait entre l’interprétation orthodoxe de ce schéma et la réalité historique.

Lorsqu’il a été tacitement admis que toutes les sociétés devraient normalement « passer par » toutes les formations, il n’a jamais été précisé exactement quel sens était donné au mot « société » dans ce contexte. Il pourrait être compris comme un organisme socio-historique, mais il pourrait aussi être compris comme un système d'organismes socio-historiques et, enfin, toute la séquence historique des organismes socio-historiques qui ont remplacé un territoire donné. C'est cette séquence qu'on entendait le plus souvent lorsqu'on essayait de montrer qu'un « pays » donné avait « traversé » toutes ou presque toutes les formations. Et c'est presque toujours cette séquence qui était signifiée lorsque les mots « régions », « régions », « zones » étaient utilisés.

Un moyen de masquer consciemment, et le plus souvent inconsciemment, l'écart entre la compréhension orthodoxe du changement des formations et l'histoire réelle était également l'utilisation du mot « peuple », et, bien sûr, encore une fois sans en clarifier le sens. Par exemple, ils disaient naturellement que tous les peuples, sans la moindre exception, « sont passés par » la formation communautaire primitive. Dans le même temps, un fait au moins aussi incontestable a été complètement ignoré : toutes les communautés ethniques (peuples) modernes d'Europe ne se sont développées que dans une société de classes.

Mais toutes ces manipulations, le plus souvent inconscientes, avec les mots « société », « peuple », « région historique », etc. n'ont pas changé le fond du problème. Et cela consistait dans le fait que la version orthodoxe de l'évolution des formations socio-économiques était sans aucun doute en contradiction flagrante avec les faits historiques.

Ce sont tous les faits ci-dessus qui ont donné aux opposants du marxisme une base pour déclarer que la compréhension matérialiste de l’histoire était un projet purement spéculatif, en contradiction flagrante avec la réalité historique. En effet, ils pensaient que si les formations socio-économiques, dans l'écrasante majorité des cas, n'agissent pas comme des étapes de développement d'organismes socio-historiques, elles ne peuvent certainement pas être des étapes de développement historique mondial.

La question se pose de savoir si la compréhension ci-dessus du changement dans les formations socio-économiques était inhérente aux fondateurs du matérialisme historique eux-mêmes, ou si elle est apparue plus tard et constituait un grossissement, une simplification ou même une déformation de leurs propres vues. Il ne fait aucun doute que les classiques du marxisme contiennent des affirmations qui autorisent précisément cette interprétation, et aucune autre.

"Résultat global« à laquelle je suis arrivé », écrit K. Marx dans sa célèbre préface « À la critique de l'économie politique », contenant un aperçu des fondements du matérialisme historique, « et qui a ensuite servi de fil conducteur à mes recherches ultérieures, peut être formulé brièvement comme suit. Dans la production sociale de leur vie, les gens entrent dans certaines relations nécessaires, indépendantes de leur volonté - des relations de production qui correspondent à un certain stade de développement de leurs forces productives. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base réelle sur laquelle s'élève la superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent certaines formes. conscience publique... A un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en conflit avec les rapports de production existants ou - ce qui n'est que l'expression juridique de ces derniers - avec les rapports de propriété dans le cadre desquels elles se sont développées jusqu'à présent. De formes de développement des forces productives, ces relations se transforment en leurs entraves. Vient ensuite l’ère de la révolution sociale. Avec un changement dans la base économique, une révolution se produit plus ou moins rapidement dans l'ensemble de l'énorme superstructure... Aucune formation sociale ne meurt avant que toutes les forces productives qu'elle offre suffisamment de possibilités ne se soient développées, et de nouveaux rapports de production plus élevés ne se développent jamais. apparaissent avant qu'ils aient mûri les conditions matérielles de leur existence dans les profondeurs de l'ancienne société.

Cette déclaration de K. Marx peut être comprise de telle manière qu'un changement dans les formations sociales se produit toujours au sein de la société, et non seulement dans la société en général, mais dans chaque société individuelle spécifique. Et il a beaucoup de déclarations comme celle-ci. Exprimant son point de vue V.I. Lénine a écrit : « Chacun de ces systèmes de relations de production est, selon la théorie de Marx, un organisme social spécial qui a des lois particulières sur son origine, son fonctionnement et sa transition vers forme supérieure, transformation en un autre organisme social." Essentiellement, lorsqu'il parle d'organismes sociaux, V.I. Lénine ne parle pas tant d'organismes socio-historiques réels, mais plutôt de formations socio-économiques qui existent réellement dans l'esprit des chercheurs en tant qu'organismes sociaux, mais, bien sûr , idéal. Cependant, il ne le précise nulle part. Et par conséquent, sa déclaration peut être comprise de telle manière que chaque société spécifique d'un nouveau type surgit à la suite de la transformation de l'organisme socio-historique de l'ancienne type formationnel.

Mais à côté de déclarations similaires à celle donnée ci-dessus, K. Marx en a d'autres. Ainsi, dans une lettre au rédacteur en chef d'Otechestvennye Zapiski, il s'oppose à la tentative de N.K. Mikhaïlovski de transformer son « esquisse historique de l'émergence du capitalisme en Europe occidentale en une théorie historique et philosophique sur la voie universelle empruntée par tous les peuples, quoi qu'il arrive ». leur origine, sont fatalement condamnés à disparaître. conditions historiques, dans lequel ils se trouvent - afin d'arriver finalement à cette formation économique qui assure, avec la plus grande floraison des forces productives du travail social, le développement le plus complet de l'homme." Mais cette idée n'a pas été concrétisée par K. Marx et c'est pratiquement n'a pas été pris en compte.

Le schéma du changement de formations esquissé par K. Marx dans la préface de « Critique de l'économie politique » est dans une certaine mesure cohérent avec ce que nous savons de la transition de la société primitive à la société de première classe - asiatique. Mais cela ne fonctionne pas du tout lorsque l’on essaie de comprendre comment est née la formation de seconde classe – l’ancienne. Il n’est pas du tout vrai que de nouvelles forces productives aient mûri au sein de la société asiatique, qui était devenue à l’étroit dans le cadre d’anciens rapports de production, et qu’en conséquence une révolution sociale ait eu lieu, à la suite de laquelle la société asiatique s’est transformée. dans un ancien. Rien de similaire ne s’est produit. Aucune nouvelle force productive n’est apparue au sein de la société asiatique. Pas une seule société asiatique, prise isolément, ne s’est transformée en une société ancienne. Les sociétés anciennes sont apparues dans des territoires où les sociétés de type asiatique soit n'avaient jamais existé, soit avaient disparu depuis longtemps, et ces nouvelles sociétés de classes sont issues des sociétés pré-classes qui les ont précédées.

L'un des premiers, sinon le premier, des marxistes à tenter de trouver une issue à la situation fut G.V. Plékhanov. Il arrive à la conclusion que les sociétés asiatiques et anciennes ne représentent pas deux phases successives de développement, mais deux phases parallèles. type existant société. Ces deux options sont issues dans la même mesure de la société primitive et doivent leurs différences aux particularités de l'environnement géographique.

Les philosophes et les historiens soviétiques ont pour la plupart choisi de nier les différences de formation entre les anciennes sociétés orientales et anciennes. Comme ils l’affirmaient, les anciennes sociétés orientales et les anciennes sociétés possédaient également des esclaves. La seule différence entre eux était que certains sont apparus plus tôt et d’autres plus tard. Dans les sociétés anciennes nées un peu plus tard, l'esclavage est apparu sous des formes plus développées que dans les sociétés de l'Orient ancien. C'est tout.

Et ceux de nos historiens qui ne voulaient pas accepter la position selon laquelle les anciennes sociétés orientales et anciennes appartenaient à une seule formation, inévitablement, le plus souvent sans même s'en rendre compte, ont ressuscité encore et encore l'idée de G.V. Plekhanov. Comme ils l’ont soutenu, deux lignes de développement parallèles et indépendantes partent de la société primitive, l’une menant à la société asiatique et l’autre à la société ancienne.

La situation n’était guère meilleure avec l’application du schéma de changement des formations de Marx au passage de la société ancienne à la société féodale. Les siècles derniers L’existence de la société ancienne ne se caractérise pas par la montée des forces productives, mais au contraire par leur déclin continu. Cela a été pleinement reconnu par F. Engels. "L'appauvrissement général, le déclin du commerce, de l'artisanat et de l'art, le déclin de la population, la désolation des villes, le retour de l'agriculture à un niveau inférieur - tel fut, écrit-il, le résultat final de la domination mondiale romaine". Comme il l’a souligné à plusieurs reprises, la société ancienne était dans une « impasse désespérée ». Seuls les Allemands ont ouvert la voie à la sortie de cette impasse, qui, après avoir écrasé l'Empire romain d'Occident, ont introduit une nouvelle méthode de production : la féodale. Et ils ont pu le faire parce qu’ils étaient des barbares. Mais après avoir écrit tout cela, F. Engels n'a en aucun cas concilié ce qui a été dit avec la théorie des formations socio-économiques.

Une tentative en ce sens a été faite par certains de nos historiens, qui ont essayé de comprendre le processus historique à leur manière. C’étaient les mêmes personnes qui ne voulaient pas accepter la thèse sur l’identité formationnelle de l’ancienne société orientale et ancienne. Ils partaient du fait que la société allemande était sans aucun doute barbare, c'est-à-dire pré-classique, et que c'est de là que s'est développée la féodalité. De là, ils ont conclu qu'à partir de la société primitive, il n'y a pas deux, mais trois lignes égales de développement, dont l'une mène à la société asiatique, l'autre à la société ancienne et la troisième à la société féodale. Afin de concilier d'une manière ou d'une autre ce point de vue avec le marxisme, la position a été avancée selon laquelle les sociétés asiatiques, anciennes et féodales ne sont pas des formations indépendantes et, en tout cas, ne changent pas successivement les étapes du développement historique mondial, mais des modifications égales d'un seul et même la formation est secondaire. Cette compréhension a été avancée à un moment donné par le sinologue L. S. Vasilyev et l'égyptologue I. A. Stuchevsky.

L'idée d'une formation de classe unique précapitaliste s'est répandue dans notre littérature. Il a été développé et défendu à la fois par l’africaniste Yu. M. Kobishchanov et par le sinologue V. P. Ilyushechkin. Le premier qualifiait cette formation de classe unique précapitaliste de grande formation féodale, le second de société de classes successorales.

L'idée d'une formation de classe précapitaliste était généralement combinée, explicitement ou implicitement, avec l'idée d'un développement multilinéaire. Mais ces idées pourraient exister séparément. Depuis toutes les tentatives de découverte du développement des pays de l'Est dans la période du VIIIe après JC. jusqu'au milieu du 19ème siècle. ANNONCE Les étapes anciennes, féodales et capitalistes se sont soldées par des échecs, un certain nombre de scientifiques sont arrivés à la conclusion que dans le cas du remplacement de l'esclavage par le féodalisme, et ce dernier par le capitalisme, nous n'avons pas affaire à un schéma général, mais seulement à un modèle occidental. ligne d'évolution européenne et que le développement de l'humanité n'est pas unilinéaire, mais multilinéaire. Bien entendu, à cette époque, tous les chercheurs partageant des vues similaires cherchaient (certains sincèrement, d’autres moins) à prouver que la reconnaissance du développement multilinéaire était tout à fait cohérente avec le marxisme.

En réalité, bien sûr, il s'agissait, quels que soient le désir et la volonté des partisans de telles vues, d'un écart par rapport à la vision de l'histoire humaine comme un processus unique, qui constitue l'essence de la théorie des formations socio-économiques. Pas étonnant, L.S. Vasiliev, qui à un moment donné affirmait de toutes les manières possibles que la reconnaissance du développement multilinéaire ne s'écartait pas le moins du monde de la vision marxiste de l'histoire, par la suite, lorsque l'imposition forcée du matérialisme historique fut terminée, s'est comporté comme un ardent opposant au théorie des formations socio-économiques et compréhension matérialiste des histoires générales.

Reconnaissance du développement historique multilinéaire auquel certains sont parvenus à historiens nationaux même à l'époque de la domination formellement indivise du marxisme, exercée de manière cohérente, cela conduit inévitablement au déni de l'unité de l'histoire mondiale, à une compréhension pluraliste de celle-ci.

Mais il est impossible de ne pas prêter attention au fait que la compréhension apparemment purement unitariste de l’histoire décrite ci-dessus se transforme en réalité en multilinéarité et en un véritable déni de l’unité de l’histoire. Après tout, en substance, l'histoire du monde avec cette compréhension, il agit comme somme simple parallèlement à des processus de développement complètement indépendants d'organismes socio-historiques individuels. L’unité de l’histoire mondiale se réduit ainsi à la seule communauté de lois qui déterminent le développement des organismes socio-historiques. Nous avons donc devant nous de nombreuses lignes de développement, mais absolument identiques. En fait, il ne s’agit pas tant d’unilinéarité que de multi-uniformité.

Bien entendu, il existe une différence significative entre une telle multilinéarité et la multilinéarité au sens habituel du terme. La première suppose que le développement de tous les organismes socio-historiques suit les mêmes lois. La seconde admet que le développement de différentes sociétés peut se dérouler de manières complètement différentes, qu'il existe des lignes de développement complètement différentes. La multilinéarité au sens habituel est la multilinéarité. La première compréhension présuppose le développement progressif de toutes les sociétés individuelles, et donc de la société humaine dans son ensemble, la seconde exclut le progrès de l'humanité.

Certes, avec le développement progressif de la société humaine dans son ensemble, les partisans de l'interprétation orthodoxe du changement de formation ont également eu de sérieux problèmes. Après tout, il était évident que les changements d’étapes de développement progressif dans les différentes sociétés ne se produisaient pas de manière synchrone. Disons à début XIX c., certaines sociétés étaient encore primitives, d’autres étaient pré-classiques, d’autres étaient « asiatiques », d’autres encore étaient féodales et d’autres encore étaient déjà capitalistes. La question se pose de savoir à quel stade du développement historique se trouvait la société humaine dans son ensemble à cette époque ? Et, d'une manière plus générale, il s'agissait de savoir par quels signes on pouvait juger du stade de progrès atteint par la société humaine dans son ensemble au cours d'une période de temps donnée. Et les partisans de la version orthodoxe n’ont donné aucune réponse à cette question. Ils l'ont complètement contourné. Certains d’entre eux ne l’ont pas remarqué du tout, tandis que d’autres ont essayé de ne pas le remarquer.

Pour résumer, nous pouvons dire qu'un inconvénient important de la version orthodoxe de la théorie des formations socio-économiques est qu'elle concentre l'attention uniquement sur les connexions « verticales », les connexions dans le temps, diachroniques, et même alors comprises de manière extrêmement unilatérale, seulement comme des liens entre différents stades de développement au sein des mêmes organismes socio-historiques. Quant aux connexions « horizontales », c'est-à-dire connexions entre organismes socio-historiques coexistant dans l'espace, connexions synchrones, intersociorales, alors dans la théorie des formations socio-économiques elles n'ont pas eu d'importance. Cette approche a rendu impossible la compréhension du développement progressif de la société humaine dans son ensemble, les étapes changeantes de ce développement à l'échelle de l'humanité entière, c'est-à-dire une véritable compréhension de l'unité de l'histoire mondiale, et a fermé la voie à une véritable compréhension historique. l'unitarisme.

4. Approches linéaires et pluricycliques de l’histoire

La théorie marxiste des formations socio-économiques est l'une des variétés d'une approche plus large de l'histoire. Il s’agit de considérer l’histoire du monde comme un processus unique de développement progressif et ascendant de l’humanité. Cette compréhension de l’histoire présuppose l’existence d’étapes dans le développement de l’humanité dans son ensemble. L’approche par étapes unitaires est apparue il y a longtemps. Elle a trouvé son incarnation, par exemple, dans la division de l'histoire humaine en étapes telles que la sauvagerie, la barbarie et la civilisation (A. Ferguson et autres), ainsi que dans la division de cette histoire en chasse-cueillette, pastorale (pastorale), périodes agricoles, commerciales, industrielles (A. Turgot, A. Smith, etc.). La même approche s'est exprimée dans l'identification de trois puis de quatre époques historiques mondiales dans le développement de l'humanité civilisée : orientale ancienne, ancienne, médiévale et moderne (L. Bruni, F. Biondo, K. Koehler, etc.).

Le défaut dont je viens de parler était inhérent non seulement à la version orthodoxe de la théorie des formations socio-économiques, mais aussi à tous les concepts évoqués ci-dessus. Ce type de version de la compréhension de l’histoire au stade unitaire devrait plus précisément être appelé stade unitaire-pluriel. Mais mot donné trop maladroit. Étant donné que les mots « linéaire » ou « linéaire » sont parfois utilisés pour désigner cette vision de l’histoire, je l’appellerai stade linéaire. C'est précisément cette compréhension du développement qui est pratiquement le plus souvent évoquée lorsqu'on parle d'évolutionnisme dans les sciences historiques et ethnologiques.

En réaction à ce type de compréhension unitaire de l’histoire, une approche générale de l’histoire complètement différente est apparue. Son essence est que l’humanité est divisée en plusieurs formations complètement autonomes, chacune ayant sa propre histoire absolument indépendante. Chacune de ces formations historiques surgit, se développe et, tôt ou tard, meurt inévitablement. Les formations mortes sont remplacées par de nouvelles qui complètent exactement le même cycle de développement.

Étant donné que chacune de ces formations historiques commence tout depuis le début, elle ne peut rien introduire de fondamentalement nouveau dans l'histoire. Il s'ensuit que toutes ces formations sont complètement équivalentes, équivalentes. Aucun d’entre eux n’est ni inférieur ni supérieur à tous les autres en termes de développement. Chacune de ces formations se développe, et pour l’instant même progressivement, mais l’humanité dans son ensemble n’évolue pas, et encore moins progresse. Il y a une rotation éternelle de nombreuses roues d'écureuil.

Il n’est pas difficile de comprendre que, selon un tel point de vue, il n’existe ni la société humaine dans son ensemble, ni l’histoire du monde en tant que processus unique. En conséquence, on ne peut pas parler des étapes de développement de la société humaine dans son ensemble et, par conséquent, des époques de l'histoire mondiale. C’est pourquoi cette approche de l’histoire est dite pluricyclique.

La compréhension pluraliste de l’histoire n’est pas née aujourd’hui. A ses origines se trouve Zh.A. Gobineau et G. Rückert. Les principales dispositions du pluralisme historique ont été formulées assez clairement par N.Ya. Danilevsky, poussé à l'extrême par O. Spengler, sensiblement adouci par A.J. Toynbee et a finalement acquis des formes caricaturales dans les œuvres de L.N. Goumilyov. Ces penseurs ont nommé différemment les formations historiques qu'ils ont identifiées : civilisations (J.A. Gobineau, A.J. Toynbee), individus culturels-historiques (G. Rückert), types culturels-historiques (N.Ya. Danilevsky), cultures ou grandes cultures (O. Spengler) , groupes ethniques et groupes super-ethniques (L.N. Gumilyov). Mais cela n’a pas changé l’essence même de cette compréhension de l’histoire.

Les propres constructions même des classiques de l'approche pluricyclique (sans parler de leurs nombreux admirateurs et épigones) n'avaient pas de valeur scientifique particulière. Mais la critique qu’ils ont soumise à la compréhension linéaire du processus historique était précieuse.

Avant eux, de nombreux penseurs dans leurs constructions philosophiques et historiques étaient issus de la société en général, qui constituait pour eux le seul sujet de l'histoire. Les pluralistes historiques ont montré que l’humanité est en fait divisée en plusieurs entités largement indépendantes, qu’il n’y a pas un, mais plusieurs sujets du processus historique, et ainsi, sans s’en rendre compte, ils ont détourné leur attention de la société en général vers la société humaine dans son ensemble.

Dans une certaine mesure, leur travail a contribué à la prise de conscience de l'intégrité de l'histoire mondiale. Tous, en tant qu'unités indépendantes du développement historique, ont distingué moins les organismes socio-historiques que leurs systèmes. Et bien qu'ils n'aient pas eux-mêmes participé à l'identification des liens entre les organismes socio-historiques qui forment l'un ou l'autre système spécifique, une telle question s'est inévitablement posée. Même lorsqu’ils insistaient, comme O. Spengler, sur l’absence de liens entre les unités sélectionnées de l’histoire, cela les faisait néanmoins réfléchir sur les relations entre elles et les orientait vers l’identification de connexions « horizontales ».

Les travaux des pluralistes historiques ont non seulement attiré l’attention sur les liens entre les sociétés individuelles existant simultanément et leurs systèmes, mais ont également imposé un nouveau regard sur les connexions « verticales » dans l’histoire. Il est devenu clair qu'en aucun cas elles ne peuvent être réduites à des relations entre étapes de développement au sein de certaines sociétés individuelles, que l'histoire est discrète non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, que les sujets du processus historique surgissent et disparaissent.

Il est devenu clair que le plus souvent, les organismes sociohistoriques ne se transformaient pas de sociétés d'un type en sociétés d'un autre, mais cessaient simplement d'exister. Les organismes socio-historiques coexistaient non seulement dans l’espace mais aussi dans le temps. Dès lors, se pose naturellement la question de la nature des liens entre les sociétés disparues et les sociétés qui ont pris leur place.

Dans le même temps, les historiens ont été confrontés au problème des cycles de l’histoire avec une urgence particulière. Les organismes sociohistoriques du passé ont en fait connu des périodes de prospérité et de déclin dans leur développement, et sont souvent morts. Et la question s'est naturellement posée de savoir dans quelle mesure l'existence de tels cycles est compatible avec l'idée de l'histoire du monde en tant que processus progressif et ascendant.

Aujourd’hui, l’approche pluricyclique de l’histoire (dans notre pays, on l’appelle habituellement « civilisationnelle ») a épuisé toutes ses possibilités et appartient au passé. Les tentatives actuellement entreprises dans notre science pour le faire revivre ne peuvent conduire qu'à l'embarras. Ceci est clairement démontré par les articles et les discours de nos « civilisationnistes ». Essentiellement, ils représentent tous un passage du vide au vide.

Mais même cette version de la compréhension de l’histoire au stade unitaire, appelée stade linéaire, est en conflit avec la réalité historique. Et cette contradiction n'a pas été surmontée même dans les concepts de stade unitaire les plus récents (le néo-évolutionnisme en ethnologie et en sociologie, le concept de modernisation et de société industrielle et post-industrielle). Tous restent en principe linéaires.

5. Approche de formation-relais de l’histoire du monde

Il existe actuellement un besoin urgent d'une nouvelle approche qui serait unitaire, tout en tenant compte de toute la complexité du processus historique mondial, une approche qui ne réduirait pas l'unité de l'histoire à une seule communauté. des lois, mais impliquerait de les comprendre comme un tout. L'unité réelle de l'histoire est indissociable de son intégrité.

La société humaine dans son ensemble existe et se développe non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace. ET nouvelle approche doit prendre en compte non seulement la chronologie de l’histoire du monde, mais aussi sa géographie. Cela présuppose nécessairement une cartographie historique du processus historique. L’histoire du monde évolue simultanément dans le temps et dans l’espace. Une nouvelle approche devra capturer ce mouvement à la fois dans ses aspects temporels et spatiaux.

Et tout cela suppose nécessairement une étude approfondie non seulement des connexions « verticales », temporelles, diachroniques, mais aussi des connexions « horizontales », spatiales et synchrones. Les connexions « horizontales » sont des connexions entre des organismes sociohistoriques existant simultanément. De tels liens ont toujours existé et existent, sinon toujours entre tous, du moins entre sociétés voisines. Des systèmes régionaux d'organismes sociohistoriques ont toujours existé et existent, et aujourd'hui un système mondial d'entre eux a émergé. Les liens entre les sociors et leurs systèmes se manifestent dans leur influence mutuelle les uns sur les autres. Cette interaction s'exprime sous diverses formes : raids, guerres, échanges commerciaux, échanges de réalisations culturelles, etc.

L'une des formes les plus importantes d'interaction intersociorale consiste en l'influence de certains organismes sociohistoriques (ou systèmes d'organismes sociohistoriques) sur d'autres, dans lesquels ces derniers sont préservés en tant qu'unités particulières du développement historique, mais en même temps, sous l'influence de dans le premier cas, soit ils subissent des changements importants et durables, soit, à l'inverse, perdent la capacité de se développer davantage. Il s’agit d’une induction intersociétale qui peut se produire de différentes manières.

On ne peut pas dire que les connexions « horizontales » n’aient pas été étudiées du tout. Ils étaient même au centre de l’attention des partisans de tendances en ethnologie, archéologie, sociologie et histoire telles que le diffusionnisme, le migrationnisme, le concept de dépendance (développement dépendant) et l’approche système-monde. Mais si les partisans de l'approche par étapes linéaires ont absolutisé les connexions « verticales » dans l'histoire, négligeant les connexions « horizontales », alors les partisans d'un certain nombre des tendances mentionnées ci-dessus, contrairement à eux, ont absolutisé les connexions « horizontales » et ont clairement payé attention insuffisante aux « verticaux ». Par conséquent, ni l’un ni l’autre n’ont développé une image du développement de l’histoire mondiale qui correspondrait à la réalité historique.

La sortie de cette situation ne peut résider que dans une seule chose : créer une approche dans laquelle la stadialité et l’induction intersociale seraient synthétisées. Aucun raisonnement général sur la stadialité ne peut aider à créer une telle nouvelle approche. La base devrait être une typologie des étapes assez claire des organismes sociohistoriques. À ce jour, une seule des typologies scéniques existantes de la société mérite l'attention : la typologie historico-matérialiste.

Cela ne signifie pas qu’il doive être accepté sous la forme sous laquelle il existe aujourd’hui dans les travaux des fondateurs du marxisme et de leurs nombreux adeptes. Une caractéristique importante a été posée par K. Marx et F. Engels comme base de la typologie : la structure socio-économique de l'organisme sociohistorique. Il est nécessaire d'identifier les types socio-économiques d'organismes sociohistoriques.

Les fondateurs de la compréhension matérialiste de l'histoire n'ont identifié que les principaux types de société, qui étaient en même temps des étapes du développement historique mondial. Ces types étaient appelés formations socio-économiques. Mais en plus de ces types principaux, il existe aussi des types socio-économiques non principaux, que j'appellerai paraformations socio-économiques (du grec para - à propos, à côté de) et proformations socio-économiques (du latin pro - à la place ). Toutes les formations socio-économiques se trouvent sur la voie du développement historique mondial. La situation est plus compliquée avec les paraformations et proformations. Mais pour nous, dans ce cas, la différence entre formations socio-économiques, paraformations et proformations n’est pas significative. Il est important qu’ils représentent tous des types socio-économiques d’organismes sociohistoriques.

À partir d’un certain point, la caractéristique la plus importante de l’histoire du monde a été le développement inégal des organismes sociohistoriques et, par conséquent, de leurs systèmes. Il fut un temps où tous les organismes sociohistoriques appartenaient à un seul type. C’est l’ère des premières sociétés primitives. Ensuite, certaines sociétés se sont transformées en sociétés primitives tardives, tandis que les autres ont continué à conserver le même type. Avec l’émergence des sociétés préclassiques, des sociétés d’au moins trois ont commencé à exister simultanément. différents types. Avec la transition vers la civilisation, les organismes sociohistoriques de première classe se sont ajoutés à plusieurs types de sociétés pré-classes, qui appartenaient à la formation que K. Marx appelait asiatique, et que je préfère appeler politar (du grec politique - État). Avec l'émergence de la société ancienne, des organismes sociohistoriques de classe sont apparus, d'au moins un type supplémentaire.

Je ne continuerai pas cette série. La conclusion importante est que, tout au long d’une partie importante de l’histoire du monde, des organismes sociohistoriques de types nouveaux et anciens ont existé simultanément. Appliqués à l’histoire moderne, ils parlaient souvent de pays et de peuples avancés et de pays et de peuples arriérés ou arriérés. Au 20ème siècle ces derniers termes ont commencé à être considérés comme offensants et ont été remplacés par d'autres - pays « sous-développés » et, enfin, « pays en développement ».

Il nous faut des concepts adaptés à toutes les époques. J'appellerai les organismes sociohistoriques du type le plus avancé pour une époque particulière supérieurs (du latin super - dessus, dessus), et tous les autres - inférieurs (du latin infra - dessous). Bien entendu, la différence entre les deux est relative. Les socios qui étaient supérieurs à une époque peuvent devenir inférieurs à une autre. De nombreux organismes inférieurs (mais pas tous) appartiennent à des types qui se trouvaient sur la ligne principale du développement historique mondial, mais dont le temps est révolu. Avec l'avènement du type de ligne principale supérieure, ils se sont transformés en types extra-lignes principales.

Tout comme les organismes sociohistoriques supérieurs peuvent influencer les organismes inférieurs, de même ces derniers peuvent influencer les premiers. Le processus d'influence des uns sur les autres, qui a des conséquences importantes sur leurs destinées, a déjà été appelé ci-dessus l'induction intersocio. Dans ce cas, nous nous intéressons principalement à l’impact des organismes sociohistoriques supérieurs sur les organismes inférieurs. J'utilise délibérément le mot « organisme » ici dans pluriel, parce que les organismes inférieurs ne sont généralement pas influencés par un seul sociore supérieur, mais par l’ensemble de leur système. J'appellerai l'influence des organismes supérieurs et de leurs systèmes sur les organismes inférieurs et leurs systèmes superinduction.

La surinduction peut entraîner une amélioration de l’organisme inférieur. Dans ce cas, cet impact peut être qualifié de progression. En cas de résultat inverse, on peut parler de régression. Cet impact peut entraîner une stagnation. C'est une stagnation. Et enfin, le résultat de la surinduction peut être une destruction partielle ou complète du sociore inférieur – une déconstruction. Le plus souvent, le processus de superinduction comprend les trois premiers moments, généralement avec une prédominance de l'un d'entre eux.